أحمد صدقي محمود اليماني

المقدمة:

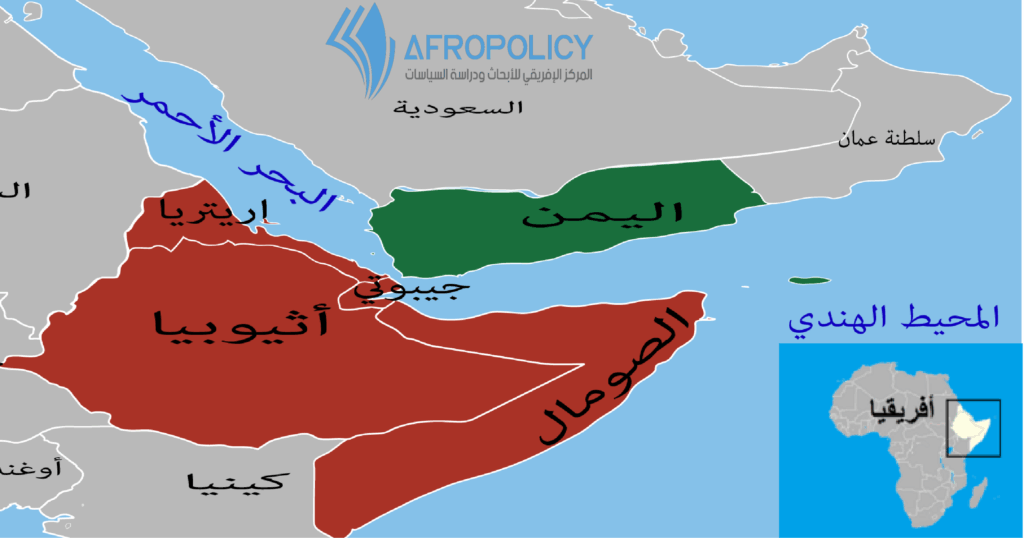

تعد الهجرة والنزوح من الظواهر الإنسانية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار. ويشكل اليمن والقرن الإفريقي إحدى أكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث دفعت الأزمات السياسية، والصراعات المسلحة، والتدهور الاقتصادي، والكوارث البيئية الملايين إلى مغادرة ديارهم بحثًا عن الأمان والعيش الكريم.

يمثل اليمن نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين القادمين من دول القرن الإفريقي، في حين يعاني بدوره من نزوح داخلي واسع النطاق بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2015. وفي المقابل، تشهد دول القرن الإفريقي، مثل الصومال وإثيوبيا وإريتريا والسودان، موجات نزوح نتيجة النزاعات الأهلية والتغيرات المناخية وسوء الأوضاع الاقتصادية. وتلقي هذه التدفقات السكانية بظلالها على الاستقرار السياسي والاجتماعي في دول الجوار، بما في ذلك دول الخليج العربي التي أصبحت مقصدًا رئيسيًا للمهاجرين من هذه المناطق.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العوامل الدافعة للهجرة والنزوح في اليمن والقرن الإفريقي، وتسليط الضوء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الظاهرة على الدول المستقبلة، مع التركيز على استجابات الحكومات والمنظمات الدولية لهذه الأزمة. كما تهدف إلى تقديم توصيات لمعالجة التحديات المرتبطة بالنزوح الإقليمي وتعزيز السياسات التي تساهم في الحد من أسبابه.

مشكلة البحث وتساؤلاته: يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل سياقي لأزمة الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي من خلال الإجابة على أربعة أسئلة مطروحة بخصوص الوضع الراهن:

- ما هو الإطار النظري والمفاهيمي للهجرة والنزوح الإقليمي؟

- ماهي أبرز العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي؟

- ماهي تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي؟

- ماهي أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي؟

إلى غير ذلك من أسئلة، تحاول هذه الدراسة استجلاء الخفايا من ورائها عبر قراءة بحثية للأوضاع الداخلية والخارجية ومآلاتهما في هذا البلدان.

أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول قضية الهجرة والنزوح الإقليمي في منطقة تُعد من أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، وهي اليمن والقرن الإفريقي، فمع تصاعد النزاعات المسلحة، والتغيرات المناخية، والانهيارات الاقتصادية، أصبحت حركة النزوح القسري ظاهرة تؤثر ليس فقط على الدول المصدرة للمهاجرين، بل تمتد تداعياتها إلى الدول المستقبلة، سواء في دول الجوار مثل كينيا والسودان أو في مناطق أكثر بعدًا مثل دول الخليج العربي وأوروبا، لذا سيحاول البحث المساهمة في تطوير سياسات أكثر فاعلية للتعامل مع موجات النزوح وتعزيز الاستقرار في الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين. وهذا هدف في حد ذاته يرجوه الباحث.

هدف البحث: فهم العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد إلى الهجرة والنزوح من اليمن والقرن الإفريقي، وتحديد الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على هذه الظاهرة في السياق الإقليمي والدولي وبيان الاستجابات المحلية والإقليمي والدولية لقضية الهجرة والنزوح الاقليمي في اليمن والقرن الافريقي.

منهج البحث: يعد منهج البحث الأساس العلمي الذي يقوم عليه البحث، فلا يؤتي البحث ثماره إلا إذا سار وفقًا لمناهج علمية محددة، لذا اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، فوفقًا لهذين المنهجين نستطيع أن نعطي صورة جلية لموضوع البحث.

خطة البحث: للإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه، يستعرض المبحث الأول من الدراسة الإطار المفاهيمي والنظري للهجرة والنزوح الإقليمي، وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول بمطلبه الأول الإطار المفاهيمي للهجرة والنزوح الإقليمي، ويعرض المطلب الثاني منه النظريات المفسرة للهجرة والنزوح الإقليمي، أما المبحث الثاني فيستعرض العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي، وينقسم إلى مطلبين، يشير بمطلبه الأول إلى العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن، ويبرز بمطلبه الثاني العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي، ويستعرض المبحث الثالث تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي، وينقسم إلى مطلبين، يشير بمطلبه الأول إلى تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن، ويعرض المطلب الثاني تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي. وأخيرًا يأتي المبحث الرابع ليفند أشكال الاستجابات المحلية والإقليمية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي، وذلك بتناوله بمطلبين، المطلب الأول يشير إلى أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن، ويقدم مطلبه الثاني أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي. وذلك على النحو الآتي :

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والنظري للهجرة والنزوح الإقليمي.

المبحث الثاني: العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي.

المبحث الثالث: تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي.

المبحث الرابع: أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي.

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي والنظري للهجرة والنزوح الإقليمي

يعد الإطار المفاهيمي والنظري حجر الأساس في أي دراسة علمية، حيث يحدد المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها الدراسة ويضعها ضمن سياق يساعد في تحليل الظاهرة المدروسة. في سياق الهجرة والنزوح الإقليمي، يتجلى دور الإطار المفاهيمي في التمييز بين أنواع الهجرة، مثل الطوعية والقسرية، الداخلية والعابرة للحدود، الدائمة والمؤقتة. أما النزوح، فيرتبط غالبًا بالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والاضطهاد السياسي. على المستوى النظري، تعتمد دراسة الهجرة والنزوح على عدة مقاربات، من بينها نظرية “الدفع والجذب”، التي تفسر العوامل الطاردة من مناطق الأصل، مثل الحروب والفقر والتغير المناخي، والعوامل الجاذبة في وجهات الوصول، كالأمان والاستقرار والفرص الاقتصادية. كما تتناول المقاربات الهيكلية تأثير الأنظمة السياسية والاقتصادية على هذه الظاهرة، بينما تركز نظريات الهوية والانتماء على آثار النزوح على الأفراد والمجتمعات المضيفة.

بناءً على ذلك، فإن الإطار المفاهيمي والنظري للهجرة والنزوح الإقليمي لا يقتصر على تقديم الخلفية العلمية، بل يسهم في توجيه التحليل وصياغة الفرضيات، مما يعزز من دقة النتائج ومصداقيتها. كما يساعد في فهم العوامل المؤثرة على الظاهرة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ويضعها ضمن إطار يساعد في تفسير تفاعلاتها وآثارها المختلفة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على سياسات الهجرة والاستجابة للنزوح. وبناءً على ماسبق رأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين، وهما:

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للهجرة والنزوح الإقليمي

المطلب الثاني: النظريات المفسرة للهجرة والنزوح الإقليمي

المطلب الأول

الإطار المفاهيمي للهجرة والنزوح الإقليمي

يتضمن الإطار المفاهيمي تعريف المصطلحات وضبطها ضمن نطاق البحث، مما يسهم في بناء فهم مشترك وتقديم وصف دقيق للظاهرة، في سياق الهجرة والنزوح الإقليمي، يتجلى دور الإطار المفاهيمي في التعريف بالهجرة والتمييز بين أنواعها، مثل المختلطة والقسرية، الداخلية والعابرة للحدود، الدائمة والمؤقتة. بالإضافة إلى التعريف بالنزوح واللجوء والفرق بين الهجرة والنزوح واللجوء والعلاقة بينهم، مع بيان الإطار القانوني لكلٍ منهم.

أولًا: الهجرة – المفهوم والاطار القانوني

مفهوم الهجرة:

لغة: اشتق لفظ الهجرة من فعل هجر أي تباعد وكلمة هاجر تعني ترك وطنه وانتقل من مكان إلى غيره، فجاء في لسان العرب أن الهجر ضد الوصل(هجرت الشيء هجرا أي تركته وأغفلته)، والهجرة هي الانتقال من أرض إلى أرض. وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن[1]. فلم يكونوا قديما يعرفون الأوطان بالحدود السياسية المعروفة لدينا اليوم، إلا أن ذلك لم يكن يعني عدم وجود مفهوم للوطن فقد كان هذا الأخير يعني عندهم محل الإنسان أو المكان الذي استوطن فيه مع عشيرته. ويهاجر، مهاجرة، هجرة وتعني الشخص أو الأشخاص الذين يقدمون إلى بلد أجنبي بقصد اتخاذها مقرا دائما[2].

وقد ورد مفهوم الهجرة في العديد من المعاجم، فقد جاء في معجم المصطلحات الجغرافية مشيرًا إلى انتقال الأفراد من مكان إلى آخر للاستقرار فيه بصفة دائمة أو مؤقتة، كما ورد في المعجم الديمغرافي الصادر عن قسم الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تعريفها بأنها عملية الانتقال من الموطن الأصلي إلى موطن جديد، فيتبع ذلك تبدل في محل الإقامة، فيصبح المنتقل مقيميا في الموطن الجديد[3].

اصطلاحا: تتعدد وتتباين تعريفات الهجرة ومفاهيمها نظرا لكونها تدرس من زوايا مختلفة تاريخية واقتصادية واجتماعية وجغرافية. وتبعا لذلك تختلف نظرة المختصين إلى الظاهرة تبعا لاختلاف مشاربهم ودرجة تركيزهم على جانب معين من جوانبها.

ولكن يمكننا القول بأن الهجرة حسب تعريف قسم السكان بهيئة الأمم المتحدة “هي ظاهرة جغرافية يعني بها الانتقال للسكان من منطقة جغرافية إلى أخرى، وبالتالي ينتج عن ذلك تغير مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد، أي تغير هذا المكان عبر الوحدات الجغرافية ذات الحدود الدولية الواضحة” ، وتعرف الهجرة بأنها التحرك تحت ظروف أساسية، ورئيسة تتيح للأفراد، والجماعات تحقيق قدر من التوازن، أو الاستمرار في الوجود عن طريق إشباع الحاجات الإنسانية المختلفة البيولوجية، والاجتماعية، والسيكولوجية، والثقافية، والسياسية، وغيرها، وباختصار فإنها عملية لإعادة التوازن للنسق الاجتماعي، والثقافي[4]، بغية التغلب على قسوة المعيشة.

وهناك تعريف آخر يقول: إن الهجرة هي تغيير مكان الإقامة الاعتيادي إلى مكان آخر جديد فهي تعني التغير في المحيط إلى جانب التغير في وحدة السكن. وهي بهذا المعنى ظاهرة يمارسها الأفراد والجماعات إلا أنه مع تزايدها وما تتركه من آثار سلبية لكلا منطقتي الأصل والوصول تصبح هذه الحركة والظاهرة مشكلة تجابهها المجتمعات والحكومات لما يترتب عليها من آثار أو نتائج اقتصادية واجتماعية وديمغرافية.[5]

أنواع الهجرة:

تنقسم الهجرة إلى عدة أنواع ويمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف للحصول على تلك الأنواع:

- هجرة حسب المكان: ينتج عنها هجرة داخلية وأخرى خارجية، فالأولى عبارة عن انتقال الأفراد والجماعات من منطقة إلى أخرى داخل المجتمع أو البلد الواحد، وفي المقابل توجد الهجرة الخارجية، تحدث بانتقال عدد من أفراد المجتمع إلى مجتمع آخر أو من بلد إلى بلد آخر. ( الفرق بين الهجرة الداخلية والنزوح – إرادة القائم )

- الهجرة حسب إرادة القائمين بها ينتج عنها هجرة إرادية وأخرى قسرية. ( الفرق بين الهجرة القسرية والنزوح – المدة والمكان )

- هجرة حسب الزمان الذي تستغرقه إلى هجرة دائمة وأخرى مؤقتة. ( الفرق بين الهجرة المؤقتة والنزوح – سبب وغاية الانتقال )

- الهجرة القانونية وغير القانونية والتي يمكن تقسيمها إلى:

1. هجرة قانونية أو شرعية: وهي الهجرة التي يتم فيها انتقال الأفراد من بلد إلى آخر وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها؛ من تأشيرات للدخول، وبطاقات للإقامة التي تمنحها السلطات المختصة بالهجرة والجوازات.

2. الهجرة غير الشرعية: هو كل انتقال يقوم به الأفراد من بلد إلى بلد آخر دون حيازة التراخيص القانونية والتأشيرات القانونية اللازمة لذلك، ويتم ذلك عن طريق الدخول بالبر أو البحر أو التسلل إلى إقليم دولة أخرى بوساطة وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة، وقد تشمل أيضًا المهاجرين الذين يدخلون البلدان بطريقة شرعية، وعبر القنوات الرسمية إلا أنهم يصبحون غير شرعيين لتجاوزهم تأشيراتهم.

الإطار القانوني للهجرة:

تثير مسألة مشروعية الهجرة الدولية جدلاً واسعًا، حيث تتضارب الحقوق الفردية في التنقل بحرية مع حق الدول في حماية حدودها وأمنها القومي. وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل حق كل فرد في حرية التنقل والإقامة، إلا أن الدول تفرض قيودًا على هذا الحق لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية.

تعرف الأمم المتحدة: الهجرة بأنها “انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى وتكون عادة مصاحبة تغيير محل الإقامة ولو لفترة محدودة[6]وقد نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه”. وفيما يلي أبرز المعاهدات الدولية التي تمنح الحماية القانونية للمهاجرين:

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمي الحقوق العمالية وحقوق العمال المهاجرين.

- البروتوكولان الملحقان بالاتفاقية الدولية لمناهضة الجريمة الدولية العابرة للحدود، المتعلقان بالإتجار بالأشخاص وتهريبهم.

- أحكام الاتفاقية بشأن الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دولة ما لعام 1954.

- اتفاقية انعدام الجنسية لعام 1961.

- اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم لعام 1990 ودخلت حيز التنفيذ عام 2003.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000م يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول يوما دوليا للمهاجرين. كما أبرمت المنظمة الدولية للهجرة عام 2016م اتفاقًا مع الأمم المتحدة لتصبح إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لها.

ويشكّل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، أول اتفاق حكومي دولي أُعد تحت رعاية الأمم المتحدة واعتمد يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018م لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة.

تعنى عدة مؤسسات وهيئات تابعة للأمم المتحدة بالهجرة، وهي:

- المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة.

- المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في الجنسية.

- المقرر الخاص المعني بالمهاجرين.

- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.

- المقرر الخاص المعني بالمشردين داخليًّا.

ثانيًا: النزوح – المفهوم والإطار القانوني

مفهوم النزوح

لغة: ورد في لسان العرب النزوح ومصدرها “نزح”: “نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا: بَعُدَ.. ونُزِحَ بفلان إذا أبعد عن دياره غيبة بعيدة”.

اصطلاحًا: ويُعرّف النزوح بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة رغما عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى، تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر طمعا في الخلاص من تلك الظروف.

كما يُعرف النازحون بأنهم “الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي، أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان وهم لم يعبروا حدود أي دولة معترف بها دوليا [7]”.ويعد النزوح بما هو انتقال قسري للاﻓرﺍﺩ من مناطقهم أو بيئتهم وأنشطتهم المهنية، شكلا من أشكال التغيير الاجتماعي.

أنواع النزوح:

- النزوح الداخلي: هو حركة الناس من منطقة إلى أخرى داخل حدود بلدهم. غالبًا ما يحدث هذا النوع من النزوح بسبب الصراعات الداخلية أو الخارجية ذات آثار داخلية، الكوارث الطبيعية، أو التدهور الاقتصادي. مثل، النزوح بسبب الحروب الأهلية، الزلازل، الفيضانات، أو بسبب المشاريع التنموية الكبرى مثل بناء السدود، الطرق السريعة، أو تطوير المناطق الحضرية.

- النزوح الخارجي (اللجوء): هو حركة الناس من بلدهم إلى بلد آخر بحثا عن الحماية من العنف الاضطهاد، أو انتهاكات حقوق الإنسان هؤلاء الأفراد يعرفون باللاجئين ويخضعون لحماية القانون الدولي. ومثال على ذلك، اللجوء بسبب الحرب والاضطهاد الديني أو السياسي، أو العنف الطائفي.

- النزوح البيئي: يحدث عندما يُجبر الناس على مغادرة منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل الأعاصير، الفيضانات، أو الانفجارات البركانية. أو يحدث عندما يؤدي التدهور البيئي، مثل التصحر، نقص المياه، أو التلوث البيئي، إلى جعل المناطق غير صالحة للسكن، مما يدفع الناس إلى النزوح ومن الأمثلة عليه، النزوح بسبب فيضانات نهر ميكونغ في جنوب شرق آسيا، أو الزلازل في هايتي أو النزوح بسبب التصحر في منطقة الساحل الإفريقي، أو تلوث المياه في بعض مناطق آسيا.

الإطار القانوني للنزوح:

لا توجد منظمة دولية مكلفة بحماية النازحين، وتم توسيع تفويض مفوضية شؤون اللاجئين لتمكينها من الإشراف على المساعدات في مخيمات النازحين.[8] ويتولى مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة منذ عام 1997م تنسيق المساعدات المقدمة للنازحين.

وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة فريقًا رفيع المستوى لمتابعة أزمات النزوح الداخلي ومعالجتها، خصوصًا في ظل عدم وجود اتفاقية خاصة بالنازحين. ويخضع أغلب النازحين داخل بلدانهم للقانون الوطني وما يضمنه من حماية، كما يخضعون لقانون حقوق الإنسان الذي يسري في أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح كذلك، ومن الحقوق التي يضمنها السلامة الشخصية، والحماية من المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية، والحق في السكن والمأكل والمأوى والتعليم والعمل، والحياة الأسرية وغيرها.

ويسري القانون الدولي الإنساني على النازحين في حالات النزاع المسلح، شريطة ألا يكونوا مشتركين في الأعمال العدائية. ويمنع القانون المذكور إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم لغير ضرورة السلامة أو ضرورة عسكرية ملحة. وتحظر القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني على الأطراف المتنازعة استهداف المدنيين أو تجويعهم، أو العقاب الجماعي بتدمير المساكن والمباني المدنية، مع السماح لشحنات الإغاثة بالوصول للمدنيين.

وبخصوص حقوق النازحين، فقد تبنت الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية الخاصة بالإطار القانوني للنازحين داخليا، وتضم 30 توصية تشكل الحد الأدنى من المعايير الشاملة لمعاملة الأشخاص النازحين داخليا.[9] وعلى الرغم من أنها غير ملزمة من الناحية القانونية، فقد التزم عدد من الدول والمؤسسات بتطبيقها، وفيما يلي بعض حقوق النازحين داخليا طبقا للمبادئ التوجيهية:

- التمتع بالحماية ضد الإعادة، أو إعادة التوطين الإجبارية في أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم للخطر.

- التماس السلامة في جزء آخر من البلاد.

- الحق في مغادرة البلاد وطلب التماس اللجوء إلى بلد آخر.

ثالثًا: اللجوء – المفهوم والاطار القانوني

مفهوم اللاجئ (أي النازح الخارجي إذا حصل على الحماية القانونية وتم الاعتراف به كلاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو الدولة المضيفة):

لغة: ورد في لسان العرب اللجوء ومصدره “لجأ” بـ”لجأ إلى الشيء والمكان يلجأُ لجأ ولجوءا، ولجأ ولجئ لجأ والتجأ”، وزاد ألجأ، أي استند، و”ألجأه إلى الشيء: اضطره إليه، وألجأه عصمه، وورد في معجم اللغة العربية المعاصر “التجأ الشَّخْصُ إلى المكان لجأ إليه؛ قصَده واحتمى به، اعتصم به لتوفير الحماية والطُّمأنينة”.[10]

اصطلاحا: يعرف القانون الدولي اللاجئين بأنهم “الأشخاص الذين يجبرون على ترك بيوتهم خوفًا من الاضطهاد، أفرادًا أو جماعاتٍ، لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لأسباب أخرى”. ويختلف تعريف اللاجئ اعتمادا على الوقت والمكان.

ووسّعت معاهدة اللاجئين عام 1951م تعريف اللاجئ بأنه “من خرج بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب عرقه ودينه وجنسيته وانتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي، وتواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ويكون غير قادر أو بسبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب المخاوف السابقة”، وهو التعريف الذي تعتمده المنظمات الدولية.

الإطار القانوني للجوء:

يوفر القانون الدولي الحماية للاجئين، وتتحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية في ذلك، مع ضمان حصول اللاجئين على حقوقهم في طلب اللجوء وتلقي المساعدات من أغذية ومأوى ورعاية طبية. وتحدد مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعايير الدولية للحماية منها:

- المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م بعدّه أول وثيقة دولية تقر بالحق في طلب اللجوء من الاضطهاد والحصول عليه.

- معاهدة جنيف بخصوص حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م وخاصة المواد 44 و70.

- المادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف بخصوص ضحايا النزاعات الدولية المسلحة لعام 1977م، وتنص على حماية الأشخاص الذين يعدون قبل نشوب الأعمال العدائية دون دولة أو لاجئين.

- معاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951م، التي اعترفت بمشاكل اللاجئين في العالم.

- المواد 2 و12و13 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.

- بروتوكول بخصوص وضع اللاجئين لعام 1967م، الذي وسّع مفهوم الحماية أمام الأشخاص الذين أصبح بوسعهم طلب التمتع بوضعية اللاجئ، وأزال القيود الجغرافية والزمنية المذكورة في معاهدة اللاجئين الأصلية.

وتعضد مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المبرمة في إطار الاتحادين الأوروبي والإفريقي ومنظمة الدول الأميركية، الاتفاقات السالفة الذكر من قبيل المعاهدة الناظمة لنواحي معينة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا عام 1969م، وإعلان قرطاجة (بإسبانيا) حول اللاجئين عام 1984.

ومن أبرز الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون الحصول على أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم من السفر خارج البلد، والمعاملة كمعاملة مواطني الدولة التي تستقبل اللاجئين من حرية ممارسة الدين والتعليم الديني والحصول على السكن والتعليم والحصول على المساعدة القضائية وحماية حقوق الملكية الفردية والحق في تملك العقارات وممارسة مهنة والمساواة في المعاملة من قبل سلطات الضرائب.

الفرق بين الهجرة والنزوح واللجوء:

تتقارب المصطلحات الثلاثة دلاليا، لكنها تختلف من حيث الأسباب والتداعيات، ففي الهجرة يكون الانتقال من منطقة إلى أخرى ومن بلد لآخر بشكل إرادي وطوعي، وبدوافع ذاتية بعد تقليب النظر والتفكير بحثا عن حياة أفضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا أو دينيا أو سياسيا. ويمكن للمهاجر أن يقرر ما يحمله معه من حاجياته ومتاعه وما يتركه، لا يخاف من شيء، كما أن بإمكانه متى شاء العودة لبلده بأمان ويحظى بحمايتها ورعايتها.

أما اللجوء (النزوح الخارجي باعتراف وحماية قانونية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الدولة المضيفة) فهو انتقال وترك للديار وفرار منها خارج الإرادة، وقرار اضطراري بسبب عدم الإحساس بالأمان والاستقرار، والخوف من التعرض للاضطهاد لسبب سياسي أو عرقي أو ديني أو انتماء فئوي اجتماعي، ولا يستطيع الرجوع والعودة في ظل استمرار أسباب المغادرة وترك البلد.

والنزوح حالة مختلفة عن الهجرة واللجوء من عدة وجوه؛ الأول أنه انتقال قسري لأسباب لا ترتبط بالشخص وظروفه الاجتماعية أو قناعاته السياسية وانتمائه الديني والاجتماعي، والثاني أنه انتقال إجباري جماعي يحدث فجأة، ودون سابق تخطيط أو تفكير من قبيل حصول نزاع مسلح في المنطقة التي يقطن بها النازحون، أو كارثة طبيعية تحول دون أن يتمكنوا من حمل ما يكفيهم من حاجيات ومستلزمات خوفا على حياتهم وسلامتهم، والثالث أنه انتقال في الغالب داخل البلد لا يغادره.

كما تختلف الهجرة عن النزوح في أمرين؛ الأول أن الهجرة تتم على مراحل، ويتم استيعاب المهاجرين في موطن الاستقبال على مراحل، أما في النزوح فتعجز المجتمعات المستقبلة عن استقبال النازحين واستيعابهم بأعدادهم الكبيرة دفعة واحدة، مما يخلف عددا من المشاكل والتداعيات التي تنعكس على مستوى حياة النازحين. والثاني أن الهجرة تكون لبحث عن وضع أفضل وزيادة المكتسبات بينما النزوح فقدان للممتلكات وتوجه للمجهول، ويشكل البحث عن الأمن ولقمة العيش للبقاء على قيد الحياة أكبر هاجس للنازحين.

المطلب الثاني

النظريات المفسرة للهجرة والنزوح الإقليمي

يهدف هذا المطلب إلى تحليل الظاهرة من منظور أكاديمي، حيث تعتمد دراسة الهجرة والنزوح الإقليمي على مجموعة من النظريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تساعد في تفسير أسباب وأنماط النزوح والهجرة في اليمن والقرن الإفريقي.

1. النظريات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة

- نظرية القرارDecision theory)):

وقد تناولت هذه النظرية على أساس أن المهاجر يتخذ قرارات في الهجرة نتيجة تأثير عوامل مختلفة منها نفسية واجتماعية واقتصادية وتؤدي البيئة الاجتماعية دورا بارزا في جعل الإنسان أو الجماعة يعمل على اتخاذ قرار الهجرة. وقد أشار الباحثين إلى أن قرار الهجرة يتخذه المهاجر نفسه، فإذا كانت احتياجاته غير متوافرة في موطنه الأصلي فمن الممكن أن يهاجر إلى مكان آخر وهذا القرار يتأثر بالآخرين كأفراد العائلة وجماعة الأصدقاء، وبهذا فإن قرار الهجرة يتخذ بفعل عوامل طاردة يقابلها عوامل جاذبة في المكان المهاجر إليه كما أن حافز الهجرة يبدو نتيجة للعوامل التي تؤثر على حياة الفرد أو الجماعة بدرجة قوية تدفعه للهجرة، لذا فإن قرار الهجرة هو قرار شخصي وفق هذه النظرية كما ربط الباحثين اتخاذ قرار الهجرة بما يسمى (بالدافعية) Motivation أي معرفة المهاجر للمكان الذي يهاجر إليه وبهذا فإنه قسم المهاجرين إلى نوعين تبعا لدوافعهم ومدركاتهم، نوع يعتقد بأن الهجرة هي فرصة لتحقيق أهدافه والنوع الآخر يعتقد بأنها هي الحل الناجح للمشكلات التي يعاني منها.[11]–

- نظرية الدفع والجذب :(Push and Pull Theory)

هي نظرية هجرة وترجح إن الظروف في المنطقة الأصلية (كالفقر والبطالة) تدفع السكان خارج تلك المنطقة إلى أماكن أخرى تمثل مناطق جذب إيجابية (بسبب توفر عناصر رئيسية كمستويات المعيشة المرتفعة في فرص العمل). تعد نظرية الدفع والجذب من أكثر النظريات شيوعًا في تفسير الهجرة[12]، حيث تفترض أن هجرة الأفراد تتأثر بعاملين رئيسيين:

1. عوامل الطرد (Push Factors): وهي الأسباب التي تدفع الأفراد لمغادرة أماكنهم الأصلية، مثل:

- عدم الاستقرار السياسي: الحروب الأهلية، النزاعات المسلحة، الإرهاب.

- الأزمات الاقتصادية: ارتفاع معدلات الفقر، البطالة، التضخم الاقتصادي.

- التدهور البيئي: الجفاف، التصحر، الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

- انعدام الأمن الشخصي: العنف المجتمعي، النزاعات القبلية، الجرائم المنظمة.

2. عوامل الجذب (Pull Factors): وهي المغريات التي تجعل الأفراد يختارون بلدًا معينًا للهجرة، مثل:

- فرص العمل: توفر وظائف بأجور مجزية، اقتصاد مستقر.

- الأمان والاستقرار السياسي: قوانين حماية المهاجرين، عدم وجود نزاعات.

- الخدمات الاجتماعية الأفضل: رعاية صحية، تعليم متطور، ضمان اجتماعي.

- وجود مجتمعات مهاجرة سابقة: حيث تسهل الشبكات الاجتماعية الاندماج في البلد الجديد.

كما قدم (دونالد بوج – (Donald Bogueنموذجا نظريا لتفسير الهجرة على أساس عملية الطرد والجذب التي تؤثر على الناس فتدفعهم للهجرة[13]، ويمكن إجمال قوانين النظرية على الشكل الآتي:

أ. إن هنالك مراحل متلاحقة في عملية الهجرة تبدأ بالانتقال ثم الاستقرار بالمكان الجديد، وتزيد في المراحل الأولى نسبة الرجال المهاجرين على النساء، وتعتمد الهجرة على متوسطي العمر من البالغين وغير المتزوجين.

ب. يكون عامل الجذب قويا في منطقة الوصول.

جـ. تفقد المناطق المهاجر منها متعلميها، وتجتذبهم مناطق النمو الاقتصادي والصناعي المهاجر إليها.

د ـ إذا زاد تيار الهجرة في اتجاه واحد فإن عملية الاختيار تزداد أيضا.

- نظرية الشبكات الاجتماعية :(Migration Network Theory)

تؤكد هذه النظرية على أن المهاجرين لا يتخذون قراراتهم بشكل فردي فقط، بل يعتمدون على شبكات اجتماعية من مهاجرين سابقين تساعدهم في التخطيط للهجرة والاستقرار في البلد الجديد.[14]

آليات عمل الشبكات الاجتماعية في الهجرة:

- تقديم الدعم المادي والمعنوي: يوفر المهاجرون السابقون المساعدة للمهاجرين الجدد من خلال الإقامة المؤقتة أو تأمين فرص العمل.

- توفير المعلومات: تسهم الشبكات الاجتماعية في تزويد الأفراد بالمعلومات حول إجراءات الهجرة واللجوء، مما يقلل من مخاطر الهجرة غير النظامية.

- خفض تكاليف الهجرة: من خلال الاعتماد على أقارب أو أصدقاء في الدولة المستقبلة، ما يسهل الانتقال دون الحاجة إلى موارد مالية ضخمة.

- تعزيز الاندماج: حيث يساعد وجود جالية مهاجرة قوية في تسهيل دخول الوافدين الجدد إلى سوق العمل والاستقرار في المجتمع الجديد.

- نظرية النظم العالمية :(World Systems Theory)

تفسر هذه النظرية الهجرة على أساس العلاقات الاقتصادية بين الدول الغنية (المركز) والدول الفقيرة (الأطراف)، حيث تؤدي سياسات العولمة والتفاوت الاقتصادي إلى تعزيز تدفقات الهجرة من الدول الفقيرة إلى الغنية.[15]

أهم افتراضات النظرية أن العالم منقسم إلى مركز وأطراف:

- دول المركز (Core States): مثل الدول الصناعية الكبرى التي تستقطب العمالة وتتحكم في الاقتصاد العالمي.

- دول الأطراف (Peripheral States): مثل اليمن والصومال وإثيوبيا، التي تعتمد على دول المركز اقتصاديًا وتعاني من النزوح والهجرة بسبب الفقر والحروب.

حيث أن الهجرة نتيجة طبيعية للعولمة الاقتصادية فقد أدى توسع الشركات متعددة الجنسيات إلى زيادة طلب العمالة في الدول الغنية، مما يشجع الهجرة من الدول الفقيرة.

2. النظريات السياسية والأمنية للنزوح:

أ. نظرية الأمن الإنساني :(Human Security Theory)

تركز هذه النظرية على الأفراد بدلًا من الدول، حيث تؤكد أن غياب الأمن الشخصي والاقتصادي والسياسي يؤدي إلى نزوح قسري.[16]

أنواع الأمن المرتبطة بالنزوح:

- الأمن السياسي: يفر السكان من القمع السياسي والأنظمة الديكتاتورية.

- الأمن الاقتصادي: يؤدي الفقر وانعدام فرص العمل إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل.

- الأمن الغذائي والصحي: النزاعات تؤدي إلى نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مما يدفع السكان للنزوح.

ب. نظرية الدولة الفاشلة :(Failed State Theory)

تفسر هذه النظرية النزوح القسري بناءً على انهيار الدولة وعدم قدرتها على توفير الحماية لمواطنيها.[17] من أهم مظاهر الدولة الفاشلة:

- غياب سلطة الدولة: تفكك مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على فرض القانون.

- انتشار العنف والصراعات الداخلية: ما يؤدي إلى نزوح السكان خوفًا من الموت أو التجنيد القسري.

- انهيار الاقتصاد والخدمات الأساسية: مما يجعل الهجرة الوسيلة الوحيدة للبقاء.

المبحث الثاني

العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي

الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي ظاهرة معقدة تنبع من تداخل عوامل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية. فالتاريخ الحديث لهذه المنطقة شهد صراعات طويلة الأمد، وانهيارات اقتصادية، وأزمات إنسانية دفعت ملايين الأشخاص إلى مغادرة ديارهم بحثًا عن الأمان والاستقرار. وتشكل هذه الحركات السكانية تحديًا كبيرًا للدول المستقبِلة، خاصة في منطقة الخليج العربي، كما تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي. ولفهم أسباب النزوح والهجرة، لا بد من تحليل العوامل الدافعة لهذه الظاهرة في اليمن، والتي تتوزع بين العوامل السياسية والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وأخيرًا العوامل البيئية والمناخية. لذا أرتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين وهما:

المطلب الأول: العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن

المطلب الثاني: العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الافريقي

المطلب الأول

العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن

لم تكن ظاهرة الھجرة واللجوء بجدیدة على المجتمع الیمني، وفي ھذا الصـــدد یقول محمود الزبيري: “الیمن بلد شـموس تدفع بأبنائها على الدوام نحو الخارج.” في العصـر الحديث ، ھاجر الیمنیون في خمسينيات وستينيات القرن الماضـي واسـتقر بعضـھم في الولايات المتحـدة الأمريكية ودول الخليج العربي. وتتكـاثر أعـداد المهاجرين في الولايات المتحـدة حتى وصــــلـت في الوقـت الراهن إلى ربع مليون مهاجر تقريبا.

ویمكن تقسيم أجيال ھجرة الیمنیین إلى الخارج بعد قیام النظام الجمهوري الیمني في مطلع ستينيات القرن الماضي إلى خمسة أجيال:

جیل المهاجرين الأول بین عامي (1962-1970) وكان خروج الناس في ھذه المرحلة بســبب الأوضــاع الســیاســیة، والحرب الأھلیة التي تفجرت بین الجمھوریین والملكیین خلال عقد الستينيات وبعض هؤلاء اســتوطنوا في الدول التي ھـاجروا إلیھـا.

الجیـل الثـاني (1970-1990)، وكـانـت ھـذه المرحلـة عبـارة عن تحول كبیر؛ حیـث ھـاجر الیمنیون إلى دول الخليج وخاصـــة السعودية وتوســـعت الھجرة إلى بلدان أخرى مثل أوروبا وأمريكا. وبعد حرب الخليج الأولى في 1990 تم الاسـتغناء عن كثیر من العمالة الیمنیة في الخليج وخاصـة السعودية وكانت عودة المهاجرين عبارة عن عودة قسرية. وشــكلت تلك العودة عبئا كبیرا على الدولة ولم تســتطع استيعاب القوى العاملة العائدة من الخليج.

أما الجیل الثالث (1995-2011)، وكانت ھجرة ھذا الجیل طوعية باستثناء بعض الحالات بسبب أحداث 1994 وهي حرب قامت بين الانفصالیین من اليمن الجنوبي ودولة الوحدة اليمنية – أو كما يسميها الكثير بحرب اجتياح الجنوب – لما شهدته من تدمير وتهجير وتعسف قائم من مركز الدولة في صنعاء على مدينة عدن والمناطق الجنوبية، إلا أن دوافع غالبية ھذا الجیل من المهاجرين كان بحثا عن فرص العمل. ویمكن أن نطلق على ھذا الجیل “بجیل العمالة المهاجرة”، “والعامل المهاجر ھو الشخص الذي مارس نشاطا مأجورا في بلد ليس مواطنا فيه”.

والجیل الرابع، ویمكن أن نطلق عليه (جیل الھجرة القسریة واللجوء). ویطلق مصطلح الھجرة القسریة في حال توفر فیھا عنصرا الضغط والإجبار، بما في ذلك التھدید للحیاة والرزق، وربما تكون مسبباتها بفعل البشر أو الطبيعة. وكان ذلك بعد عام 2014 خاصة عندما اقتحم الحوثیون العاصمة صنعاء غداة 21 سبتمبر 2014 وحتى الیوم؛ حیث خرجت الأیدي العاملة وبعض الموظفین من الجامعات والمؤسسات الیمنیة خوفًا من بطش الجماعة الحوثیة، واتجھوا إلى السعودیة بعقود رسمیة، وبعضھم ھاجر إلى أوربا وكندا ودول الإقلیم مثل الأردن، ومصر، وجیبوتي، والصومال، وإثیوبیا، تركیا ودول أخرى. ولم یستطع كثیر منھم العودة إلى البلد بسبب الصراع القائم، واستمرار سیطرة جماعة الحوثي على المحافظات الشمالیة وبعض المناطق الوسطى.

- العوامل السياسية والأمنية:

الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة

فمنذ تشكيل الدولة الوطنية الحديثة، مرت الیمن بالصـراعات السـیاسـیة والعسكرية. ابتداء بحرب الثوار الجمھوریین ضـد الملكیین خلال 1962 – 1970 مرورا بحروب المناطق الجنوبیة والوســـطى في ســـبعینیات القرن الماضـــي وصـــولا إلى أحداث 1986 وأحداث 1994، وشهدت الیمن منذ مطلع القرن ال21 عدة صراعات عسكرية وسداسية ابتداء من الحرب التي تفجرت بین الدولة الیمنیة والجماعة الحوثية بین عامي2004 – 2010 ، وكذلك ثورة الشــباب عام 2011 ضــد نظام الرئیس الراحل علي عبدالله صـــالح، مرورا باقتحام جماعة أنصار الله الحوثية للعاصـــمة صـــنعاء في 21 سـبتمبر 2014 واسـقاط مؤسـسـات البلاد بالقوة العسـكریة، وصـولا إلى تدخل التحالف العربي بقیادة المملكة العربية السـعودیة في مارس 2015 بعد طلب ذلك من الرئيس عبدربه منصور هادي، وما یزال الصراع قائما حتى الیوم. وأصـبح من اللافت أن من نتائج ھذه الصـراعات، غیاب مؤسـسـات الدولة التي تنظم شـؤون الناس، وظھور الجماعات المسـلحة الفاعلة؛ حیث اسـتطاعت فرض سـیطرتھا العسـكریة والأمنیة على مناطق شـاسـعة من البلاد. وھذا خلق حالة من عدم الاسـتقرار النفسـي، والاجتمـاعي، والســــیـاســــي، والاقتصــــادي، وأدى إلى تـدفق موجـات النزوح الجمـاعي الـداخلي، والھجرة الخارجیة، واللجوء بحثًا عن مكان آمن للحصول على العیش بسلام. مما أجبر ملايين اليمنيين على النزوح داخليًا وخارجيًا فوفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 4.8 مليون شخص[18] نزحوا داخليًا بسبب الحرب.

غياب مؤسسات الدولة وظهور الملاحقات الأمنية

أدى غياب حكومة مركزية قوية قادرة على فرض سيادة القانون إلى تصاعد العنف وانتشار الجماعات المسلحة، مما جعل بعض المناطق غير آمنة للعيش. هذا الفراغ السياسي دفع السكان إلى البحث عن أماكن أكثر استقرارًا، سواء داخل اليمن أو خارجه. كذلك كثير من النشطاء السياسيين والصحفيين والفئات المعارضة تجد نفسها مضطرة لمغادرة شمال البلاد خوفًا من القمع أو الاعتقال أو التصفية الجسدية، مما ساهم في موجة هجرة قسرية واسعة.

انتشار الإرهاب والتطرف

وجود تنظيمات إرهابية سابقًا مثل “القاعدة في جزيرة العرب” و”داعش” في بعض المناطق اليمنية، وجماعة أنصار الله الحوثية المصنفة كتنظيم إرهابي في الوقت الحالي، شكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، ودفع العديد منهم إلى النزوح نحو مناطق أكثر أمانًا داخل البلاد أو إلى الخارج.

- العوامل الاقتصادية

التدهور الاقتصادي وانعدام فرص العمل

غالبًا مـا تتمیز عوامـل دفع المھـاجرین لمغـادرة بلـدانھم الأصــــلیـة نتیجـة عـدم وجود فرص عمـل، وفي المقابل تتوفر عوامل الجذب والفرص الاقتصـادیة في المناطق المسـتقبلة. وقبل سـیطرة الجماعة الحوثیة على محافظة صـعدة ولاحقا صـنعاء، كانت الھجرة طوعیة. وكان كثیر من المھاجرین یغادرون البلد لتحسـین مسـتوى المعیشـة، واسـتفاد الكثیر ممن ھاجر سـواء إلى الخلیج أو إلى بلدان أخرى مثل أمریكا. إلا أن عوامل مثل البطالة، وضـعف الموارد الاقتصـادیة كانت من ضـمن الأسـباب الرئیسـیة التي دفعت بالیمنیین إلى سـلك طریق الھجرة كوســیلة لتحســین المعیشــة والحصــول على فرص العمل المناســبة. وكانت البطالة من ضــمن التحدیات الكبیرة التي تواجه الدولة. وبلغت نسبة البطالة في عام 2014 إلى “13.5%” .

حيث أن الحرب أدت إلى انهيار الاقتصاد اليمني، ففقدت العملة الوطنية قيمتها بشكل كبير، مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للسكان. كما أدى توقف كثير من القطاعات الإنتاجية إلى فقدان الملايين لوظائفهم، ما دفعهم للبحث عن فرص اقتصادية في الخارج، خاصة في دول الخليج. وتعتبر الأوضــاع الاقتصــادیة المتردیة من ضــمن الأســباب التي دفعت بالكثیر إلى اللجوء والھجرة، خصـوصـا وأن معظم الوظائف في مناطق سـیطرة الجماعة الحوثية قد توقف بعضـھا بشـكل شبه كلي، مما جعل بعض الأســر تعیش على المســاعدات التي تقدمھا المنظمات الدولیة والإقلیمیة.

انعدام الأمن الغذائي والتدهور الحاد في الخدمات الأساسية

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم، ففي عام 2025 أشارت التقارير إلى وجود 19,5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، منهم 10.5 مليون شخص في حاجة ماسّة وشديدة للمساعدات الإنسانية.[19] ونتيجة لذلك، يضطر العديد من العائلات إلى الهجرة بحثًا عن مناطق توفر الأمن الغذائي وفرص البقاء على قيد الحياة. بالإضافة الى ذلك تعاني اليمن من شح الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه النظيفة، مما يدفع السكان إلى الهجرة نحو المدن الكبرى أو إلى الخارج، خاصة إلى دول الجوار التي توفر خدمات أفضل. وعلى الرغم من الوضــع الاقتصــادي المتردي في الیمن، والصــراع الدائر، إلا أن الیمن یســـتضـــیف 61,240 لاجئ وطالب لجوء من الصـــومال وإثیوبیا وإرتيريا[20]، مما يجعله ثاني أكبر مضـــیف للاجئين الصوماليين في العالم وكل ھذه الأوضـاع الإنسـانیة والاقتصـادیة الصـعبة، واسـتمرار الجماعات المسـلحة في الحرب، وبقاء التدخلات الإقلیمیة، دون وجود رؤیة واضحة لإحلال السلام دفع الكثیر لترك الیمن.

- العوامل الاجتماعية والثقافية

أولًا: العوامل الاجتماعية:

النزاعات القبلية والتركيبة الاجتماعية

اليمن مجتمع قبلي إلى حد كبير، وتؤثر الولاءات القبلية على توزيع السلطة والموارد. في بعض المناطق، تؤدي النزاعات القبلية الممتدة إلى حالة من عدم الاستقرار تدفع السكان إلى مغادرة قراهم أو مدنهم، إما بحثًا عن الأمان أو بسبب الضغوط الاجتماعية الناجمة عن هذه النزاعات. كما أن بعض العائلات تهاجر إلى مناطق أخرى لتجنب الثأر القبلي، الذي يمكن أن يستمر لسنوات، مما يجعل البقاء في بعض المناطق خطرًا على الحياة.

التمييز الاجتماعي والمناطقي

هناك تفاوتات اجتماعية ومناطقية في اليمن، حيث تعاني بعض الفئات من التمييز في الفرص الاقتصادية والسياسية. على سبيل المثال، الفئات التي تعتبر “أقل مكانة” اجتماعيًا قد تواجه قيودًا في فرص التعليم والعمل، مما يدفع أفرادها إلى الهجرة بحثًا عن بيئة أكثر انفتاحًا وتكافؤًا. كما أن سكان بعض المناطق المهمشة، مثل المهرة وسقطرى، قد يشعرون بأنهم غير ممثلين بشكل كافٍ في الحكومة المركزية، مما يدفع بعضهم إلى البحث عن فرص في الخارج أو في مناطق أخرى داخل اليمن.[21]

الضغوط العائلية والتوقعات المجتمعية

في بعض العائلات اليمنية، يُنظر إلى الهجرة على أنها وسيلة للنجاح وتحقيق مكانة اجتماعية مرموقة. إذ يتوقع من الشباب السفر إلى الخارج لإعالة أسرهم، خصوصًا في المجتمعات الريفية التي لا توفر فرص عمل كافية. ونتيجة لذلك، تصبح الهجرة جزءًا من الثقافة الاجتماعية، حيث يسعى العديد من الشباب للهجرة حتى لو لم يكن هناك دافع اقتصادي مباشر، بل فقط للامتثال للتوقعات العائلية والاجتماعية.

النزوح القسري بسبب العادات والتقاليد

تلعب بعض العادات والتقاليد دورًا في إجبار بعض الأفراد، خاصة النساء، على النزوح أو الهجرة. فمثلًا، النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي أو القيود الاجتماعية الصارمة قد يهربن إلى مناطق أكثر انفتاحًا داخل اليمن، أو حتى إلى دول أخرى حيث يمكنهن الحصول على حريات شخصية أوسع.

ثانيًا: العوامل الثقافية

الثقافة التقليدية والنظرة للهجرة

لطالما كانت الهجرة جزءًا من الثقافة اليمنية، حيث شكلت اليمن إحدى أقدم مجتمعات الشتات في العالم، خاصة في دول الخليج وشرق إفريقيا. وقد ترسخت في الوعي الجماعي فكرة أن الهجرة وسيلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها خيارًا مشروعًا ومفضلاً لدى الكثيرين.

تأثير التعليم والثقافة على قرارات الهجرة

التعليم يشكل أحد العوامل الثقافية التي تدفع اليمنيين إلى الهجرة. فالشباب المتعلمون يواجهون نقصًا في الفرص داخل اليمن، مما يدفعهم إلى البحث عن دول تقدر مؤهلاتهم وتوفر لهم بيئة علمية ومهنية أكثر تطورًا. كما أن الانفتاح على ثقافات أخرى عبر الإنترنت ووسائل الإعلام يدفع بعض الشباب إلى تبني تصورات إيجابية عن الهجرة، خصوصًا نحو أوروبا وأمريكا.

تغير القيم الاجتماعية بسبب النزوح الداخلي

مع استمرار النزوح الداخلي في اليمن بسبب الصراعات، بدأت بعض القيم الاجتماعية تتغير، خاصة في المدن التي تستقبل أعدادًا كبيرة من النازحين. بعض العائلات النازحة تجد صعوبة في التكيف مع المجتمعات المضيفة، بسبب اختلاف العادات والتقاليد، مما يدفعها للبحث عن أماكن جديدة للهجرة، سواء داخل اليمن أو خارجه.

تأثير وسائل الإعلام والمهاجرين السابقين

وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز ثقافة الهجرة، حيث تقدم صورًا إيجابية عن الحياة في الخارج، مما يزيد من رغبة اليمنيين في الهجرة. كما أن المهاجرين السابقين الذين يرسلون تحويلات مالية إلى أسرهم يعززون الفكرة بأن الحياة في الخارج أكثر استقرارًا، مما يدفع المزيد من الشباب إلى اتخاذ نفس المسار.

العامل الديني وتأثيره على الهجرة

الدين له دور مزدوج في الهجرة؛ فمن ناحية، يشجع الإسلام على السعي وراء الرزق والهجرة في سبيل تحسين الأوضاع، ومن ناحية أخرى، هناك توجهات دينية محافظة تحث على البقاء في الوطن وعدم الهجرة إلى مجتمعات غربية خوفًا من “الذوبان الثقافي”. هذا التناقض يؤثر على قرارات الأفراد ويجعل بعضهم يفضلون الهجرة إلى دول إسلامية مثل تركيا وماليزيا، بدلًا من أوروبا أو أمريكا.

- العوامل البيئية والمناخية

التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية

يشهد اليمن تغيرات مناخية متسارعة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الأمطار، وزيادة في وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية، مما يؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص من المناطق الريفية إلى المدن أو حتى خارج البلاد. فالتغيرات المناخية الأطول أمدًا فتؤدي إلى توترات اجتماعية بين النازحين والمجتمعات المضيفة وذلك بشأن الموارد الحيوية مثل المياه والأراضي. حيث يضاف إلى معاناة النازحين جهودهم للحفاظ على أنفسهم. على سبيل المثال، يتعين على النساء والأطفال في اليمن المشي ساعات طويلة لجلب الماء أو الحطب لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل يوم. وهو ما يعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وصعوبات أخرى متعلقة بالحصول على التعليم أو الانخراط في مجال العمل، مما يحُدُّ من فرص الأطفال والنساء لتحقيق ما يأملون فيه.

ومن ناحية أخرى سلَّطت الفيضانات الأخيرة في اليمن الضوء على أن الأشخاص الذين نزحوا بالفعل هم الأكثر عرضة لمخاطر المناخ. وبينما يكون النزوح هو التأثير الفوري الذي يواجهه السكان عند حدوث تغيرات مناخية حادة، تؤدي تغيرات المناخ أيضًا إلى تدمير الأصول المادية، والمساكن، والبنية التحتية الإنتاجية، ووفاة أو إصابة الأشخاص، فإضافة إلى إعاقة الوصول إلى سلاسل التوريد والمساعدات وتعطيلها، وفقدان الوثائق الشخصية. كما يسبب النزوح عمومًا صدمة نفسية واجهادًا يمكن أن يعوق قدرة الأشخاص على إعادة بدء حياتهم.

ندرة المياه والتصحر

يعاني اليمن إجمالاً من فقر مائي خانق، ويعتمد على مياه الأمطار التي تغذي المياه الجوفية والسطحية، ولكن في ظل النمو السكاني المتسارع والذي يتجاوز 3.2% سنوياً وتوسع النشاط الاقتصادي للسكان والذي يواجه فيه قطاع المياه ضعف القدرات المؤسسية للدولة رغم اهتمام المانحين بتطوير بعض البنى المؤسسية وشبكات المياه في الفترة التي سبقت الحرب. إلا أن مشاريع شبكات المياه العامة لا تغطي إلا 68% فقط من سكان الحضر في اليمن، كما تشير الدراسات إلى أن متوسط نصيب الفرد في اليمن هو الأدنى في العالم العربي 107 متراً مكعباً سنة 2000، وتناقص تدريجياً إلى أن وصل إلى 57 متراً مكعباً بعد الحرب.[22] أدى الجفاف وندرة المياه إلى نزوح العديد من المزارعين من المناطق الريفية إلى المدن، أو إلى الهجرة إلى الخارج بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا.

تدمير الأراضي الزراعية وفقدان سبل العيش

تعتمد نسبة كبيرة من اليمنيين على الزراعة كمصدر رزق، ولكن الحرب والتغيرات المناخية أدت إلى تدهور الأراضي الزراعية، مما دفع الكثيرين إلى الهجرة بحثًا عن بدائل اقتصادية أخرى. فمنذ بدء التوتر السياسي من حرب الجبهة الوطنية إلى الحروب بين الشطرين في مطلع الستينيات انتشرت زراعة الألغام في المناطق الوسطى. بعد أن صادقت اليمن على اتفاقية أوتاوا التي تجرم تصنيع أو استيراد أو زرع الألغام والعبوات الناسفة كرست جهود محلية ودولية لانتزاع الألغام وتطهير الأراضي، لتصبح اليمن أول دولة عربية في تدمير المخزون من الألغام المضادة للأفراد.

لم يدم ذلك طويلاً، فمنذ تصاعد الاضطرابات السياسية في 2011 وبدء النزاع المسلح في 2015 زرعت ألغام مختلفة في الأرض والماء في 17 محافظة بشكل عشوائي ومكثف دون حاجة عسكرية في بعض الأحيان.

لا تقتصر الأضرار التي تسببها الألغام على الخسائر البشرية فقط، فعلى الصعيد البيئي تحدث الألغام أضراراً جسيمة على مستوى القطاع الزراعي والتربة والحياة البرية. تتسبب الألغام بأضرار للنظام الإيكولوجي بشكل لا رجعة فيه، حيث تتدهور البنية الداخلية للتربة، ما يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير ويجعلها معرضة أكثر للتعرية.[23] لذا يحتاج الأثر البيئي للألغام في اليمن إلى مزيد من الدراسات.

المطلب الثاني

العوامل الدافعة للهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي

تعد الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي من الظواهر المتزايدة التي تعكس تعقيدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية في المنطقة. فقد أسهمت النزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، والتغيرات المناخية، إلى جانب العوامل السياسية والاجتماعية، في دفع ملايين الأفراد إلى مغادرة ديارهم بحثًا عن الأمان والاستقرار. وتشكل هذه التحركات السكانية تحديًا إنسانيًا وسياسيًا للدول المستقبلة والمجتمع الدولي، مما يستدعي دراسة العوامل الدافعة لهذه الظاهرة وتحليل تأثيراتها الإقليمية والدولية.

- العوامل السياسية والأمنية

تُمثل النزاعات السياسية والعرقية الداخلية عامل طرد لمواطني المنطقة؛[24] إذ تؤثر هذه الصراعات على استقرار المجتمع ومعدلات الأمن، وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايداً في نسب الصراعات داخل أكثر من دولة في المنطقة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الهجرة. فبحسب الأرقام الرسمية فإن 73% ممن وصلوا إلى اليمن خلال ديسمبر الفائت فروا بسبب الصراع.

وتأتي الصراعات في إقليم تيجراي وأمهرة بإثيوبيا كأحد أبرز الأسباب التي أسهمت في ارتفاع نسب الهجرة ضمن هذا الإطار، علاوةً على النزاعات الجارية في السودان، حيث رصدت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع نزوح مواطني السودان نحو النقاط الحدودية مع إثيوبيا (ميتميا وكرموك) وذلك بما يشكل موجات هجرة غير شرعية يُحتمل أن تضاعف معدلات التدفق عبر طريق القرن الإفريقي نحو شبه الجزيرة العربية.[25]

علاوة على ذلك يُشكل عدم استقرار اليمن عاملاً مهماً في اضطراب الأمن ونمو عصابات الاتجار بالبشر والتي تتربح من عمليات الهجرة غير الشرعية، كما أن تنامي جماعات الصراع بالوكالة في المنطقة يجعل من تسهيل عمليات النزوح أداة ضغط سياسي للتأثير على دول الخليج العربي.

كما أن إن انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة يعمق من أطر التعاون مع المنظمات الإجرامية؛ إذ تستفيد الجماعات الإرهابية من التعاون مع عصابات الاتجار بالبشر لسهولة تمرير العناصر التكفيرية وتنقلهم بين بلدان المنطقة سواء للالتحاق بصفوف الجماعات أو لتنفيذ الهجمات العنيفة، كما يخلق ذلك مصدر تمويل مهماً عبر تصريف المعاملات المالية الخارجة عن القانون.

إضافة إلى إن تنامي الصراع الدولي حول موارد القرن الإفريقي، والتي كان أحدثها الخلاف بين إثيوبيا والصومال حول مذكرة التفاهم التي وقعتها الأولى مع إقليم أرض الصومال لاستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر يؤثر على حالة الأمن في المنطقة، ما ينعكس على تشتت القوات العسكرية لحماية جبهات متعددة، ويؤدي ذلك إلى خلق مجال أوسع لزيادة نشاط عصابات الجريمة المنظمة وجماعات الاتجار بالبشر.

كما أن انشغال الحكومات بمواجهة الصراعات الخارجية في ظل ضعف الموارد الاقتصادية يؤثر على التخطيط لمستقبل الملفات الداخلية، ويضغط على موارد الدولة لاضطرار الحكومات لزيادة الإنفاق المالي على التسليح والنواحي العسكرية بما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.[26]

وتعمل المنظمات الدولية على دعم العودة دون الإجبارية للنازحين، إلا أن الصراعات العرقية المستعرة بالمنطقة وما تجلبه من تدهور أمني يؤثر على استكمال عمليات عودة النازحين بما يُبقيهم ضمن سجلات المهاجرين، وتعد مناطق أمهرة وتيجراي من أكثر المناطق التي يتم تعليق عودة المهاجرين إليها.

- العوامل الاقتصادية

تُعد بعض بلدان القرن الإفريقي من أفقر دول القارة، وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي الصادرة في عام 2023، ومن ثم فإن ارتفاع معدلات الفقر بين سكان المنطقة يُمثل المحرك الأبرز في عمليات النزوح نحو دول الخليج المزدهرة اقتصادياً، وبالأخص المملكة العربية السعودية.[27] وتعتمد أساليب عصابات الاتّجار بالبشر والمهربين على إقناع المواطنين وبالأخص الصبية بأن الهجرة إلى دول الخليج ستضمن لهم مستوى معيشياً أفضل.

تعتمد اقتصادات هذه الدول بشكل كبير على الزراعة البعلية ورعي الماشية، وهما مصدر رزق 75% من السكان، حيث تلعب التجارة غير الرسمية في الماشية والسلع المستوردة دورًا مزدوجًا، إذ توفر سبل عيش لكثير من السكان، لكنها في الوقت نفسه تسهم في تمويل الجماعات المسلحة، ما يعقد عملية تحقيق الاستقرار. ففي منطقة أرض الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وجنوب شرق إريتريا، يعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على تصدير الماشية.[28]

ما جعلها أكثر عرضةً لانعدام الأمن الغذائي بفعل الجفاف.[29] وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى نقص إمدادات الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع، بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الإنسانية.

فبين عامي 2016 و2023، شهدت دول القرن الإفريقي أسوأ موجات جفاف منذ 40 عامًا، ما أدى إلى احتياج 43 مليون شخص لإغاثة إنسانية عاجلة، بينما واجه 32 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي. كما نفق 13 مليون رأس ماشية، ما تسبب في خسائر اقتصادية هائلة في دول تعتمد على الزراعة وتربية الماشية.

كما إن البحث عن مستقبل تعليمي أفضل يأتي ضمن الأسباب التي تزيد من معدلات هجرة الصغار دون ذويهم؛ إذ اعترف بعض المهاجرين الذين فشلت محاولتهم لترك منطقة القرن الإفريقي بأن تدهور مستوى التعليم في بلادهم كان دافعهم للنزوح، ويُعد تدني التعليم في حد ذاته انعكاساً للاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية لدول المنطقة.[30]

كذلك التغير المناخي يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القرن الأفريقي، حيث يؤدي انخفاض معدلات الأمطار وزيادة موجات الجفاف إلى تفاقم النزاعات على الأراضي والمياه بين المجتمعات المحلية. يؤثر التصحر وتدهور الأراضي الزراعية على الإنتاج الزراعي، مما يزيد من معدلات النزوح ويؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة.

- العوامل الاجتماعية والثقافية

تُعَدّ العوامل الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الصراعات القبلية والدينية، من أبرز المحرِّكات للهجرة والنزوح في دول القرن الإفريقي، والتي تشمل الصومال، إثيوبيا، إريتريا، وجيبوتي. تتداخل هذه العوامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة والنزوح في المنطقة.

الصراعات القبلية والتنافس على الموارد، فيتميز القرن الإفريقي بتنوع قبلي وعرقي كبير، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى نزاعات على الأراضي والمياه والمراعي. في الصومال مثلًا، تأتي النزاعات بين العشائر حول الأراضي الزراعية ومصادر المياه في وسط وجنوب البلاد وتؤدي إلى نزوح الآلاف سنويًا. في 2022، اندلع صراع بين عشيرتي “دير” و”دارود” في إقليم هيران، مما أجبر العائلات على الفرار من مناطقها. كما هو الحال بين كينيا وإثيوبيا، فيشهد إقليم “مويالي” الحدودي بين البلدين نزاعات متكررة بين القبائل الرعوية مثل “بورانا” و”غبره”، مما أدى إلى موجات نزوح متكررة بسبب الهجمات المتبادلة.

إلى جانب الصراعات القبلية، تشهد المنطقة نزاعات ذات طابع ديني، لا سيما مع انتشار الجماعات والحكومات المتطرفة التي تفرض أيديولوجياتها بالقوة. كالاضطهاد الديني في إريتريا، حيث تُعرف الحكومة الإريترية بسياساتها القمعية تجاه الجماعات الدينية غير المعترف بها رسميًا، مما دفع آلاف المسيحيين البروتستانت والمسلمين من طوائف معينة إلى الهروب إلى السودان وإثيوبيا.[31]

تعاني بعض المجموعات العرقية والدينية من التمييز والتهميش، مما يدفعها إلى البحث عن بيئات أكثر أمانًا. كمجتمع الأورومو في (إثيوبيا) فقد تعرضت هذه المجموعة للتمييز السياسي لعقود، مما دفع العديد من أفرادها إلى الفرار إلى السودان وكينيا هربًا من القمع[32]. بالإضافة إلى أقلية “أفار” في (إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي) فهي تعاني من الإقصاء السياسي والتهميش التنموي، مما يجعلها أكثر عرضة للهجرة القسرية.

وتؤثر العوامل الثقافية والتقاليد القبلية في تشكيل أنماط الهجرة والنزوح. فالزواج القسري وختان الإناث مثلًا، دفع بعض الفتيات إلى الهجرة بحثًا عن ملاذ آمن، كما هو الحال في إثيوبيا والصومال. بالإضافة إلى تقاليد التنقل الرعوي، فيؤدي تناقص الموارد الطبيعية بسبب الجفاف إلى تنقل القبائل الرعوية مثل “سامبورو” و”بورانا” عبر الحدود، مما يثير نزاعات مع المجتمعات الزراعية.

- العوامل المناخية والبيئية

تشهد منطقة القرن الإفريقي تقلبات مناخية حادة، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان داخليًا وخارجيًا، خاصة نحو دول الخليج العربي. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 58% من المهاجرين من المنطقة الصومالية في إثيوبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية هاجروا بسبب الكوارث الطبيعية.

التقلبات المناخية وآثارها الإنسانية

أدت ظاهرة النينيا الثلاثية (2020-2023) إلى موجات جفاف حادة في إثيوبيا وكينيا والصومال، مما تسبب في أزمة غذائية شديدة، بينما أسفرت ظاهرة النينيو الحالية عن فيضانات مفاجئة شردت أكثر من 1.5 مليون شخص في المنطقة. وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يعاني أكثر من 1.5 مليون طفل صومالي من سوء التغذية بحلول عام 2025. كما أدى التدهور البيئي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، مثل الملاريا والكوليرا، ما تسبب في ارتفاع معدلات الوفيات.[33]

التاريخ الطويل للكوارث الطبيعية في القرن الإفريقي

تُعد منطقة القرن الإفريقي من أكثر المناطق عرضةً للتغيرات المناخية وأقلها استعدادًا للصدمات البيئية، إلى جانب هشاشتها الاقتصادية والسياسية. على مدى العقود الأربعة الماضية، شهدت المنطقة كوارث متكررة، مثل:

- المجاعة الإثيوبية (1983-1985): تسببت في وفاة 1.2 مليون شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين.

- مجاعتا الصومال (1992 و2011): أسفرتا عن وفاة 300 ألف و260 ألف شخص على التوالي.

ضعف الاستجابة وتزايد المخاطر

في السنوات الأخيرة، تفاقمت آثار تغير المناخ في القرن الإفريقي، ما كشف عن ضعف الاستعدادات المؤسسية لمواجهتها. تعرضت الصومال وإثيوبيا وكينيا لأسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود، ما جعلها موطنًا لحوالي 70% من الأشخاص الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم. في عام 2023، أدت زيادة معدلات سقوط الأمطار إلى فيضانات كارثية في الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان، ما تسبب في نزوح 1.6 مليون شخص، وفاقم الأزمة الإنسانية.

عدم تناسب التأثير مع المسؤولية

رغم أن إفريقيا لا تُساهم إلا بنسبة 4% فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها تعاني من أشد آثار الاحترار العالمي. فقد بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أفريقيا جنوب الصحراء 0.7 طن متري فقط عام 2019، مقارنة بـ 14.7 طنًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تسببت التغيرات المناخية في تناقص معدلات هطول الأمطار، وتذبذب الفصول المطرية، وارتفاع منسوب مياه البحر، ما جعل المنطقة إحدى أكثر المناطق تضررًا من تغير المناخ.[34]

تُظهر البيانات أن النزوح الناتج عن التغيرات المناخية يفوق النزوح بسبب الصراعات المسلحة، خاصة في الصومال، مما يحوِّل هؤلاء النازحين تدريجيًا إلى مهاجرين بيئيين يبحثون عن دول أكثر استقرارًا.

- الصومال: خلال الفترة 2008-2022، نزح أكثر من 8 ملايين شخص بسبب النزاعات والكوارث المناخية، حيث كانت 4.6 مليون حركة نزوح ناتجة عن الكوارث المناخية، و2.5 مليون شخص نزحوا بسبب الجفاف خلال العقد الأخير.

- إثيوبيا: في عام 2022 وحده، شكَّل النزوح البيئي ربع إجمالي النازحين خلال العقد الماضي، مقارنةً بأقل من 10% عام 2018.

مستقبل النزوح البيئي في إفريقيا

يتوقع البنك الدولي أن تتسارع معدلات الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050، حيث صُنِّفت منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا من بين أكثر ثلاث مناطق تضررًا من التغيرات المناخية.

تُؤدي هذه التأثيرات إلى فشل المحاصيل الزراعية، والإجهاد المائي، وارتفاع مستوى سطح البحر، ما يخلق تحديات تنموية متزايدة. ويواجه السكان الأكثر ضعفًا خيارات محدودة للتكيف مع المخاطر، ما يدفع بعضهم للنزوح داخليًا، بينما يضطر آخرون إلى الهجرة الخارجية، في حين يجد البعض أنفسهم محاصرين في مناطق غير قابلة للحياة، دون القدرة على التحرك أو إيجاد بدائل للعيش.

المبحث الثالث

تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي

تعتبر الهجرة والنزوح الإقليمي من القضايا البارزة في منطقة القرن الإفريقي واليمن، حيث تعيش هذه المناطق صراعات مستمرة، أزمات إنسانية، وكوارث طبيعية تسهم في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين داخليًا. يؤثر النزاع المسلح في اليمن، إلى جانب النزاعات في الصومال وإثيوبيا، على استقرار المنطقة ويساهم في تفاقم مشكلات الفقر، البطالة، والهشاشة الاجتماعية. تخلق هذه الظواهر تحديات كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني، حيث تعاني المجتمعات من تداعيات النزوح، مما يزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية في دول الجوار مثل السعودية وجيبوتي وكينيا. في هذا المبحث، سيتم استعراض تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن ودول القرن الإفريقي، من خلال تحليل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها الدول المضيفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتخفيف هذه التداعيات والتعامل معها بشكل مستدام. وعليه أرتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين وهما:

المطلب الأول: تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن

المطلب الثاني: تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الافريقي

المطلب الأول

تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن

الهجرة والنزوح من اليمن وإليه يمثلان ظاهرة معقدة ذات تداعيات واسعة النطاق، تمتد عبر الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والأمنية. فبينما يغادر اليمنيون بلادهم بحثًا عن حياة أفضل، تستضيف البلاد أيضًا موجات من اللاجئين والمهاجرين، خاصة من دول القرن الإفريقي. ولفهم هذه الظاهرة بعمق، لا بد من تحليل تأثيراتها الشاملة على الفرد والمجتمع والدولة.

أولًا: التأثيرات السياسية والأمنية

تأثير الهجرة على الاستقرار السياسي

الهجرة الجماعية تؤثر على الديناميات السياسية في اليمن، حيث يمكن أن تؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية في بعض المناطق، مما يغير موازين القوى بين الجماعات السياسية والقبلية. فمثلًا، يمكن أن تؤثر موجات النزوح على الانتخابات أو التمثيل السياسي إذا استمرت لفترات طويلة.

تأثير اللاجئين والمهاجرين على السياسة الداخلية

وجود أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الإفريقي قد يخلق تحديات سياسية للحكومة اليمنية، خاصة في ظل ضعف الموارد. كما أن بعض الجماعات قد تستغل وضع اللاجئين لأغراض سياسية أو أمنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.

تأثير الهجرة على العلاقات الخارجية

الهجرة تؤثر أيضًا على العلاقات اليمنية مع دول الجوار، خاصة دول الخليج التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اليمنيين. فسياسات الهجرة المتبعة في هذه الدول، مثل تقليص أعداد العمالة اليمنية أو فرض قيود على التأشيرات، قد تؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

زيادة معدلات الجريمة في مناطق النزوح

في بعض المناطق التي تستقبل النازحين، قد ترتفع معدلات الجريمة بسبب الفقر والبطالة، مما يخلق تحديات أمنية كبيرة للحكومات المحلية. كما أن بعض المجموعات المسلحة قد تستغل حالة الفوضى في مناطق النزوح لتجنيد الشباب العاطلين عن العمل.

استغلال الجماعات المسلحة للهجرة والنزوح

الهجرة القسرية قد توفر بيئة خصبة للجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب النازحين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أمني. فالفقر والإحباط يجعلان هؤلاء الشباب عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، مما يفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد.

تهريب البشر والاتجار غير المشروع

اليمن يُعد نقطة عبور رئيسية لشبكات تهريب البشر، حيث يتم تهريب المهاجرين من القرن الإفريقي إلى دول الخليج عبر الأراضي اليمنية. هذه الأنشطة غير المشروعة تزيد من عدم الاستقرار الأمني، كما أنها تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة اليمنية في مكافحة الجريمة المنظمة.

الضغط على الأجهزة الأمنية

موجات النزوح الكبيرة تزيد من الأعباء على الأجهزة الأمنية، حيث يصبح من الصعب مراقبة تحركات السكان والتحقق من الهويات، مما قد يسمح بتسلل العناصر الإجرامية أو الإرهابية إلى مناطق جديدة.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية

فقدان رأس المال البشري وهجرة العقول

هجرة الكفاءات اليمنية، خاصة الأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة، تؤدي إلى استنزاف رأس المال البشري، مما يضعف قدرة البلاد على إعادة الإعمار والتنمية. كما أن الشركات والقطاعات الحيوية تعاني من نقص في الأيدي العاملة الماهرة، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.

التحويلات المالية وتأثيرها على الاقتصاد

على الجانب الآخر، تلعب تحويلات المغتربين دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني، حيث تمثل مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من الأسر. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التحويلات المالية يعزز ثقافة الاستهلاك بدلًا من الاستثمار، مما يجعل الاقتصاد هشًا ومعتمدًا على الخارج.[35]

التأثير على سوق العمل

في مناطق النزوح الداخلي، يؤدي تزايد عدد السكان إلى منافسة شديدة على فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة بين النازحين والسكان الأصليين. كما أن الهجرة الخارجية قد تخلق فجوة في بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة، بسبب نقص العمالة.

تأثير اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى اليمن

اليمن يُعتبر محطة عبور للمهاجرين من دول القرن الإفريقي، خصوصًا الصومال وإثيوبيا. هذا التدفق من المهاجرين يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي، حيث يحتاج هؤلاء المهاجرون إلى خدمات أساسية وفرص عمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين اليمنيين في بعض المناطق.

ثالثًا: التأثيرات الاجتماعية

تفكك الروابط الأسرية والمجتمعية

الهجرة القسرية تؤدي إلى تشتت العائلات، حيث يضطر الكثير من المهاجرين إلى ترك زوجاتهم وأطفالهم خلفهم، مما يخلق فجوة اجتماعية وعاطفية تؤثر على العلاقات الأسرية. كما أن النزوح الداخلي يؤدي إلى تفكيك المجتمعات المحلية، حيث يُجبر السكان على مغادرة مناطقهم الأصلية، مما يؤدي إلى تغيرات ديموغرافية كبيرة.[36]

تغير القيم والعادات الاجتماعية

مع انتقال السكان إلى بيئات جديدة داخل اليمن أو خارجه، تبدأ القيم والعادات الاجتماعية في التغير. ففي المجتمعات المضيفة محليًا، يواجه النازحون والمهاجرون تحديات في التكيف مع نمط الحياة الجديد، وقد يؤدي ذلك إلى صراعات ثقافية أو اندماج تدريجي مع البيئة الجديدة. أما في الدول المستقبلة، فقد تؤدي الهجرة إلى تغيير أنماط الحياة لدى المهاجرين، خاصة من حيث دور المرأة في العمل والتعليم، مما قد يخلق تناقضات ثقافية عند العودة إلى الوطن.

الضغوط على الخدمات الأساسية في مناطق الاستقبال

المدن والمناطق التي تستقبل أعدادًا كبيرة من النازحين تواجه ضغوطًا كبيرة على الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. فعلى سبيل المثال، في المدن الكبرى مثل عدن ومأرب، أدى تدفق النازحين إلى زيادة الضغط على المستشفيات والمدارس، مما أثر على جودة الخدمات المقدمة للسكان الأصليين.

تنامي مشكلات الهوية والانتماء

الهجرة الطويلة الأمد قد تؤدي إلى فقدان الهوية الثقافية والانتماء الوطني، خاصة بين الأجيال الجديدة من اليمنيين في الخارج. فالأطفال الذين يولدون في دول المهجر غالبًا ما يتأثرون بثقافة تلك البلدان، مما قد يؤدي إلى ضعف ارتباطهم بالهوية الوطنية.

المطلب الثاني

تداعيات الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي

تُعتبر دول شرق إفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بظاهرة الهجرة والنزوح، سواء بسبب الصراعات الداخلية، أو الكوارث الطبيعية، أو العوامل الاقتصادية. وتختلف تداعيات الهجرة من دولة لأخرى حسب الظروف الداخلية لكل بلد. في هذا التحليل، سنتناول التأثيرات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية للهجرة والنزوح في كل دولة على حدة.

الصومال

الصومال تعدّ من أكثر الدول تأثرًا بالنزوح والهجرة في القرن الإفريقي بسبب النزاعات المسلحة، عدم الاستقرار السياسي، الكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن. يشمل النزوح في الصومال كلًا من النازحين داخليًا بسبب الصراعات والجفاف، والمهاجرين الذين يغادرون البلاد بحثًا عن الأمان والفرص الاقتصادية في دول الجوار والخليج وأوروبا.

أولًا: التأثيرات الاجتماعية

زيادة أعداد النازحين داخليًا، فالصراعات المسلحة والجفاف المستمر يؤديان إلى نزوح ملايين الصوماليين داخل البلاد، مما يضغط على المدن والمناطق الحضرية. كذلك تفكك النسيج الاجتماعي، فمع استمرار النزوح، تضعف الروابط القبلية والمجتمعية، ما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتغيرات في البنية السكانية.

بالإضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية، فالنازحون يعانون من نقص الخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والأمية وسوء التغذية.

والجدير بالذكر أن الهجرة غير النظامية والاستغلال هي الأخرى من التأثيرات الاجتماعية والإنسانية، فالصوماليون الذين يهاجرون عبر طرق غير قانونية يتعرضون لمخاطر مثل الإتجار بالبشر، العبودية الحديثة، والعنف في بلدان العبور مثل ليبيا واليمن. وغير ذلك فمن تداعيات هجرة ونزوح الصوماليون تفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار، حيث تستضيف كينيا، إثيوبيا، وجيبوتي مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين، مما يخلق تحديات إضافية لهذه الدول في إدارة تدفقات اللاجئين.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية

هجرة العقول وفقدان الكفاءات، حيث يغادر العديد من المتعلمين وأصحاب المهارات البلاد، مما يترك فجوة كبيرة في قطاعات الصحة، التعليم، والاقتصاد. بالإضافة إلى زيادة الضغط على الموارد المحلية، فالنازحون في المدن الكبرى مثل مقديشو وبيدوا يتنافسون على فرص العمل والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة والضغط على خدمات المدن المستضيفة.

ثالثًا: التأثيرات السياسية والأمنية

النزوح والهجرة المستمرة تعقد عملية بناء الدولة، حيث تجد الحكومة صعوبة في فرض سلطتها على جميع المناطق، خاصة في ظل النزاعات العشائرية. بالإضافة إلى التأثير على الانتخابات والحوكمة، فالنزوح المستمر يعيق عملية الانتخابات ويؤثر على تمثيل بعض الفئات في الحكومة، مما يعرقل جهود تحقيق الاستقرار.

ويصنع النزوح الإقليمي التوترات مع دول الجوار، فاستقبال كينيا وإثيوبيا لعدد كبير من اللاجئين الصوماليين يخلق توترات سياسية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإعادة القسرية والتعامل مع اللاجئين. لاسيما وأن بعض الأطراف السياسية تستغل قضية النازحين لكسب التأييد أو الضغط على الحكومة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

ومن ناحية أمنية تتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، فحركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة تستغل حالة النزوح والفوضى لتجنيد الشباب النازحين في صفوفها، مما يعزز عدم الاستقرار. مع انتشار الجرائم العابرة للحدود، النزوح يؤدي إلى زيادة نشاط التهريب، سواء البشر، الأسلحة، أو المخدرات عبر الحدود، مما يشكل تحديًا أمنيًا للصومال والدول المجاورة. حيث بعض مخيمات النازحين تتحول إلى بؤر للجريمة والتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة، مما يعقّد محاولات حفظ الأمن.[37]

إثيوبيا

إثيوبيا، باعتبارها أكبر دول القرن الإفريقي من حيث عدد السكان، تعاني من تحديات كبيرة متعلقة بالهجرة والنزوح الإقليمي، سواء كمصدر للمهاجرين أو كمستقبل للاجئين والنازحين من دول الجوار. تتأثر البلاد بالحروب الأهلية، النزاعات العرقية، والكوارث الطبيعية، مما يؤدي إلى تداعيات عميقة على مختلف المستويات.

أولًا: التأثيرات الاجتماعية

ارتفاع أعداد النازحين داخليًا، نتيجة النزاعات العرقية والحرب في تيغراي وأقاليم أخرى، نزح الملايين داخل إثيوبيا، مما زاد من الضغوط على المدن والبنية التحتية. كما تؤدي النزاعات الداخلية إلى تغييرات ديمغرافية في بعض المناطق، حيث تُجبر مجموعات عرقية على مغادرة مناطقها، مما يعمّق الانقسامات الاجتماعية. وتفاقم النزوح والهجرة يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال، مما يعزز معدلات الفقر والبطالة. ويؤدي النزوح الجماعي إلى احتكاكات بين المجتمعات المحلية والنازحين، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من التوترات العرقية. ومع تفشي الإتجار بالبشر، تستغل شبكات التهريب الوضع، حيث يتعرض المهاجرون الإثيوبيون، خاصة النساء، للاستغلال في مسارات الهجرة إلى دول الخليج عبر اليمن.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية، ويمكن اختصارها بالنقاط التالية:

- الضغط على الخدمات الأساسية: أدى النزوح الجماعي إلى زيادة الطلب على الغذاء، المياه، الإسكان، والرعاية الصحية، مما أدى إلى استنزاف الموارد العامة.

- تراجع الإنتاج الزراعي: النزاعات والهجرة تؤثر على القطاع الزراعي، حيث يترك النازحون أراضيهم، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء.

- اعتماد الاقتصاد على تحويلات المغتربين: يلعب المهاجرون الإثيوبيون في الخليج وأوروبا دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد من خلال التحويلات المالية، لكنها لا تكفي لتعويض الخسائر الاقتصادية المحلية.[38]

- انخفاض الاستثمارات الأجنبية: يؤثر عدم الاستقرار السياسي والنزاعات على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعطل خطط التنمية ويحدّ من فرص العمل.

ثالثًا: التأثيرات السياسية

النزاعات الداخلية، خاصة في تيغراي وأوروميا وأقاليم أخرى، أدت إلى نزوح واسع، مما زاد من التوترات بين الحكومة والفصائل المحلية وزعزعة الاستقرار الداخلي. وضف إلى ذلك أزمة الحدود والهجرة مع السودان وإريتريا، فالنزاعات الحدودية مع السودان وإريتريا تزيد من تدفقات اللاجئين والمشكلات الأمنية على الحدود. ماعرض الحكومة الإثيوبية لضغوط من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لمعالجة أزمة النزوح، والذي بدوره يؤثر على المساعدات والعلاقات الدبلوماسية.

إريتريا

تعد واحدة من أكبر الدول المصدّرة للمهاجرين واللاجئين في القرن الإفريقي، حيث يفرّ الآلاف سنويًا بسبب الأوضاع السياسية القمعية، الخدمة العسكرية الإلزامية غير المحدودة، والظروف الاقتصادية الصعبة. في الوقت نفسه، تؤثر تدفقات المهاجرين والنازحين من دول الجوار على إريتريا بطرق مختلفة.

أولًا: التأثيرات الاجتماعية

بدايةً بسبب الهجرة القسرية، تتفرق العائلات، حيث يعيش العديد من الإريتريين في الشتات، ما يؤدي إلى تآكل الروابط الأسرية والمجتمعية مما يضعف النسيج الاجتماعي ويؤثر على استدامة النمو السكاني. ومع خروج أعداد كبيرة من السكان، قد تتأثر التوازنات الديموغرافية داخل البلاد، مما يؤدي إلى اختلالات في التوزيع السكاني بين الفئات العمرية والجندرية.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية

تراجع الإنتاج المحلي، حيث أن هجرة الشباب والكفاءات تؤدي إلى تراجع في القوى العاملة، مما يضعف مختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة. مع نقص الاستثمار وتراجع قطاع الأعمال بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تعاني إريتريا من ضعف الاستثمار الأجنبي، مما يقلل فرص العمل ويحفّز المزيد من الهجرة.

ثالثًا: التأثيرات السياسية

العزلة الدولية والتوترات الدبلوماسية، حيث تُتهم الحكومة الإريترية بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى عقوبات دولية وعزلة دبلوماسية زادت من تعقيد الأوضاع الداخلية. لذا تواجه الحكومة ضغوطًا من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسبب استمرار تدفق اللاجئين، مما يؤثر على علاقاتها مع دول الجوار والمجتمع الدولي. بالإضافة إلى هجرة العقول وتأثيرها على الحوكمة، حيث أدى نزوح الكفاءات إلى ضعف المؤسسات الحكومية، فيفتقر النظام الإداري إلى الكفاءات القادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية.

جيبوتي

جيبوتي، بحكم موقعها الاستراتيجي في القرن الإفريقي، تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين والنازحين القادمين من اليمن، الصومال، وإثيوبيا، مما يترك آثارًا متعددة على الدولة في مختلف الجوانب.

أولًا: التأثيرات الاجتماعية

الضغط على الخدمات الاجتماعية، حيث أدى تدفق المهاجرين إلى زيادة الضغط على القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين. كما أن ازدياد موجات الهجرة زاد من الاختلاف العرقي والثقافي، مما قد خلق تحديات في الاندماج الاجتماعي.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية

زيادة العمالة غير النظامية، حيث يعتمد اقتصاد جيبوتي على العمالة الأجنبية، لكن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين يزيد المنافسة على الفرص الاقتصادية المحدودة ويضغط على الأجور. ويؤدي زيادة الطلب على السلع والخدمات إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على السكان المحليين.

والجدير بالذكر أن جيبوتي تستفيد من الدعم الدولي والمنظمات الإنسانية، لكن هذا لا يعوض بشكل كامل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن النزوح.

ثالثًا: التأثيرات السياسية

تعتمد جيبوتي سياسة مرنة تجاه اللاجئين، لكنها تواجه تحديات في وضع سياسات استيعاب مستدامة. وبسبب موقعها الاستراتيجي، تستضيف جيبوتي قواعد عسكرية أجنبية (الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، إلخ)، مما يجعلها طرفًا في التوازنات الجيوسياسية المتعلقة بقضايا الهجرة والأمن.

ومن ناحية أمنية فتزداد مخاطر تسلل الجماعات المسلحة، حيث قد يستغل بعض المتطرفين تدفقات النزوح لنقل عناصرهم عبر الحدود، مما يزيد من التهديدات الأمنية. وفي حال تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قد تساهم الضغوط المرتبطة بالهجرة في عدم الاستقرار الداخلي.

المبحث الرابع

أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي

تُعدّ الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن والقرن الإفريقي من القضايا الملحّة التي تعكس التداخل بين العوامل السياسية، الاقتصادية، والإنسانية في المنطقة. فقد أدّت النزاعات المسلحة، الأزمات الاقتصادية، والتغيرات المناخية إلى موجات نزوح متكررة، سواء داخل الحدود الوطنية أو عبرها، مما فرض تحديات كبيرة على الدول المستقبلة والمجتمع الدولي. وتتنوع الاستجابات لهذه الظاهرة بين جهود محلية وإقليمية ودولية، تشمل استراتيجيات التكيف التي تنتهجها الحكومات المضيفة، والمبادرات الإنسانية لمنظمات الأمم المتحدة، فضلاً عن التدخلات السياسية التي تسعى إلى الحدّ من تفاقم الأزمة. ومع ذلك، تواجه هذه الاستجابات تحديات عدة، مثل محدودية الموارد، التعقيدات القانونية، والتوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الإنسانية. يهدف هذا المبحث إلى تحليل أشكال الاستجابات المختلفة لملف الهجرة والنزوح في اليمن والقرن الإفريقي، مع التركيز على مدى فاعليتها وتأثيرها في تحسين الأوضاع الإنسانية ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وعليه أرتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين وهما:

المطلب الأول: أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن

المطلب الثاني: أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الافريقي

المطلب الأول

أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في اليمن

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أدت النزاعات المسلحة المستمرة إلى موجات متزايدة من النزوح الداخلي واللجوء الإقليمي. وتقدر خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 أن هناك أكثر من 4.8 مليون نازح داخلي في اليمن، وهو ما يمثل واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي على مستوى العالم. وإلى جانب هؤلاء النازحين، يوجد الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الإفريقي، وخاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يدخلون اليمن أملاً في العبور إلى دول الخليج، ولكنهم غالبًا ما يعلقون في ظروف صعبة داخل البلاد.

على المستوى الدولي، تقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الجهود لتوفير الحماية والدعم للنازحين واللاجئين في اليمن،[39] حيث تقدم المساعدات النقدية لما يقرب من 1.3 مليون شخص سنويًا، إضافة إلى دعم المأوى وتوفير الخدمات الأساسية في مناطق النزوح الرئيسية، مثل مأرب، الحديدة، وعدن. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) على إدارة مصفوفة تتبع النزوح، والتي توثق تحركات النازحين وتساعد في تحديد احتياجاتهم، وتوفر الدعم لهم.

وفي خطتها للاستجابة للازمة الإنسانية في اليمن عام 2025، تحدثت المنظمة الدولية للهجرة بأن انعدام الأمن الإقليمي وتصاعد الأعمال العدائية والصراعات الاقتصادية وتأثيرات تغير المناخ يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل للنازحين داخليًا والمهاجرين وأفراد المجتمع المضيف المتضررين من الصراع. ووفقًا لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025، فإن ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة – وهو ما يمثل زيادة عن عام 2024 (18.2 مليون).

علاوة على ذلك، يظل الطريق الشرقي بين القرن الأفريقي واليمن رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يمر المهاجرون عبر اليمن على أمل الوصول إلى دول الخليج المجاورة[40]. في عام 2024، استمر ظهور طرق هجرة جديدة، وزيادة حوادث السفن الغارقة والمهاجرين الذين يسعون للحصول على المساعدة من المنظمة الدولية للهجرة والشركاء في التأكيد على الواقع القاسي الذي يواجهه المهاجرون بما في ذلك العنف الشديد والإكراه والحرمان المتعمد والإساءة والوصم والتحرش الجسدي والجنسي. ومع ذلك، فإن الجهات الفاعلة المحدودة في الاستجابة للمهاجرين تترك العديد من المهاجرين دون الوصول إلى الخدمات الأساسية. عند وصولهم إلى اليمن، يواجه المهاجرون رحلات محفوفة بالمخاطر إلى دول الخليج بحثًا عن عمل. غالبًا ما يسافرون عبر خطوط المواجهة للصراع ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الاحتجاز في ظروف غير إنسانية والاستغلال والنقل القسري عبر خطوط السيطرة.

أما على المستوى الإقليمي، فتعد دول الخليج العربي الوجهة الرئيسية للمهاجرين القادمين عبر اليمن، ولكن سياساتها تجاه اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين تتفاوت. فقد فرضت السعودية قيودًا متزايدة على المهاجرين، حيث نفذت حملات ترحيل واسعة أسفرت عن إعادة أكثر من 100 ألف مهاجر إثيوبي خلال الثلاث الأعوام الماضية. ومن ناحية أخرى تنشط منظمات الاقليمية مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الغذاء والمأوى والخدمات الصحية في استجابتها للازمة الإنسانية في اليمن.

داخليًا، تعد الاستجابات المحلية للهجرة والنزوح محدودة بسبب ضعف إمكانيات الدولة، لكن بعض المبادرات التي تقودها السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في دعم النازحين. ففي مأرب، بلغ عدد النازحين وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية 2024-2025 التي أعدتها السلطة المحلية في مأرب 2,134,497 نازح، و37,541 مهاجر غير شرعي، حيث تتركز في مأرب أكبر موجات النزوح، وتبذل السلطات المحلية جهودًا لتوفير الأراضي والمساعدات الإغاثية، كما تستضيف عدن مراكز إيواء تديرها منظمات إنسانية لدعم المهاجرين الأفارقة الذين يصلون عبر البحر الأحمر، وبلغ عدد النازحين ٢,٩١٤,٠٩٥ وفقا لتقرير الاحتياجات الانسانية للوحدة التنفيذية للنازحين لشهر ديسمبر عام 2024، حيث أستعرض التقرير الاحتياجات في قطاعات الصحة والمأوي والتعلیم والغذاء والحمایة في محافظات (عدن ، لحج ،الضالع ، ابین ، تعز، حضرموت ، شبوة ، سقطرى ، مأرب ، المهرة ، حجة ، الجوف ، الحدیدة(

وكانت رئاسة الوزراء اليمنية عام 2013 قد أصدرت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية[41]، ويكمن الهدف من السياسة التي تشمل النازحين داخليا من جراء الصراعات والكوارث الطبيعية، في معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن بشكل شامل.

وقد وجه رئيس حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في التاسع من أكتوبر 2024 بإعداد خطة وطنية موحدة تتكامل فيها الجهود الرسمية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه وفق رؤية استراتيجية تتضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وحل أي مشاكل تعترض وصول المساعدات لهم.[42]

والجدير بالذكر أنه ونحو حلول دائمة لأزمة النزوح في اليمن عقدت شراكة استراتيجية بين الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية احدى المبادرات التابعة للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه في التاسع من فبراير 2025 إعلان نوايا لبدء شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه النازحين داخلياً ودعم مبادرات التعافي المبكر للنازحين والمجتمعات الضعيفة الأخرى في جميع أنحاء اليمن[43]. حيث يشكل النازحون داخلياً أكثر من 25 بالمئة من السكان المحتاجين – أي حوالي 4.8 مليون شخص – والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

ورغم الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، فإن فجوة التمويل الإنساني تبقى عقبة رئيسية، حيث تشير خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى أن 80% من السكان بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية، ومع ذلك لم يتم تمويل سوى 40% من احتياجات العام السابق، مما يعيق قدرة المنظمات على تقديم الدعم الكافي. كما أن تصاعد النزاع يجعل وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق صعبًا، لا سيما في محافظات الحديدة وتعز وصعدة، حيث تتعرض القوافل الإنسانية للعرقلة أو التأخير بسبب القيود الأمنية.

إجمالًا، فإن الاستجابات الدولية والإقليمية والمحلية لموجات النزوح والهجرة في اليمن تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف التمويل، والقيود الأمنية، والسياسات الإقليمية الصارمة تجاه اللاجئين والمهاجرين. وعلى الرغم من ذلك، تظل الجهود مستمرة، لكن الحاجة إلى استراتيجيات أكثر شمولًا واستدامة تظل قائمة لضمان توفير الحماية والدعم للفئات الأكثر تضررًا.

المطلب الثاني

أشكال الاستجابات المحلية والدولية لملف الهجرة والنزوح الإقليمي في القرن الإفريقي

يعد القرن الإفريقي من أكثر المناطق تأثرًا بالنزاعات الداخلية والتغيرات المناخية والانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى موجات هائلة من النزوح والهجرة داخل المنطقة وخارجها. وتعاني دول مثل إثيوبيا، الصومال، السودان، وإريتريا من أزمات إنسانية معقدة، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 10 ملايين نازح داخلي في هذه الدول، إضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين يسعون للفرار إلى الدول المجاورة أو نحو الخليج العربي وأوروبا.

وتعتبر إثيوبيا واحدة من أكثر الدول تأثرًا بالنزوح، حيث يوجد بها أكثر من 4.5 مليون نازح داخلي نتيجة الصراعات العرقية في أمهرة وأوروميا وتيجراي، بينما يعاني السودان من كارثة إنسانية مستمرة بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 7.1 مليون شخص داخليًا، وفرار 1.5 مليون لاجئ إلى دول الجوار مثل تشاد، مصر، وجنوب السودان.

أما في الصومال، فقد أجبرت الأزمات الأمنية والجفاف الحاد أكثر من 3.8 مليون شخص على النزوح داخليًا، مما يجعلها واحدة من أكبر أزمات النزوح في إفريقيا. وإلى جانب ذلك، تواصل الصومال تصدير أعداد كبيرة من اللاجئين إلى اليمن ودول الخليج، حيث يصل نحو 150 ألف مهاجر سنويًا إلى اليمن عبر البحر الأحمر، معظمهم من الإثيوبيين والصوماليين، على أمل الوصول إلى السعودية أو دول الخليج الأخرى، إلا أن الكثير منهم يواجه مخاطر كبيرة مثل الاحتجاز، الترحيل، أو الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.

على المستوى الدولي، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على توفير الحماية والمساعدات الأساسية للاجئين والنازحين في المنطقة، حيث تدير معسكرات للاجئين في إثيوبيا وكينيا والسودان والصومال، وتقدم المساعدات النقدية لما يقرب من 2.5 مليون شخص سنويًا. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) على تتبع النزوح ودعم المهاجرين العالقين، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف مهاجر إفريقي بحاجة إلى دعم مباشر سنويًا بسبب التحديات التي تواجههم أثناء محاولتهم الهجرة نحو اليمن أو ليبيا ومنها إلى أوروبا.[44]

وتتولى الحكومات تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن وجنوب أفريقيا، بدعم من شركاء مختلفين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجماعة تنمية جنوب أفريقيا، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث، والمؤسسات الأكاديمية. وتلعب المنظمة الدولية للهجرة دوراً رئيسياً في تنسيق هذه الجهود. كما تم دمج خطة الاستجابة للطوارئ في آلية RMFM، وهي آلية تشاور بين الدول تضم 11 دولة من المنطقة، والمشاركة مع دول الخليج لمعالجة سياسات هجرة العمالة، وتعزيز تنقل العمالة، وحماية حقوق العمال المهاجرين.

في إثيوبيا، تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع تحالف الشراكة الوطنية للهجرة. ومن بين الشركاء الرئيسيين وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمعهد الإثيوبي للصحة العامة، ووزارة العدل، ولجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية. وتمتد هذه الشراكات إلى الفروع والسلطات الإقليمية والمحلية في مطار بولي الدولي.

وفي الصومال، تعمل المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات بشأن إدارة الهجرة. ولدى المنظمة إطار تعاون مع مكتب المبعوث الرئاسي الخاص للهجرة والعائدين وحقوق الأطفال في مقديشو. وتُعقد اجتماعات تنسيقية منتظمة في إطار آلية التنسيق الوطنية. وتتعاون المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها في بونتلاند وأرض الصومال مع فريق العمل الحكومي لإدارة الهجرة والنزوح، برئاسة مشتركة من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما تدعم المنظمة الدولية للهجرة المكتب الوطني للإحصاء في الصومال لجمع وتحليل بيانات الهجرة من خلال مجموعة عمل فنية معنية ببيانات الهجرة والنزوح.

وفي جيبوتي، تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية للهجرة، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون المرأة والأسرة، والسلطات المحلية. وترأس المنظمة الدولية للهجرة شبكة الأمم المتحدة للهجرة في جيبوتي لدعم تنفيذ الحكومة للميثاق العالمي للهجرة. بالإضافة إلى ذلك، ترأس المنظمة الدولية للهجرة فريق العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمكتب الوطني لمساعدة اللاجئين والكوارث لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالهجرة وتبادل المعلومات حول قضايا الهجرة المختلطة والحماية.

إقليمياً، تلعب بعض الدول دورًا في استضافة اللاجئين، حيث تعد كينيا واحدة من أكبر الدول المستقبلة للاجئين في المنطقة، حيث تستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ، معظمهم من الصومال وجنوب السودان. كما تستضيف إثيوبيا ما يقرب من 900 ألف لاجئ، رغم أنها تعاني في الوقت نفسه من أزمة نزوح داخلي كبرى. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن قدرة الدول المستقبلة للاجئين على توفير الخدمات الأساسية محدودة بسبب ضعف الاقتصاد وتزايد الضغوط السكانية. كما تولت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) دور الاستجابة للهجرة القسرية في منطقة القرن الأفريقي حيث أدت الحروب والصراعات والكوارث إلى نزوح اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا والعائدين. ويأتي هذا الدور في سياق إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2016، ومنتدى الاستجابة الشاملة للاجئين، والميثاق العالمي للاجئين لعام 2018، والذي يدعو إلى اتباع نهج شامل متعدد الأطراف للتعامل مع النزوح القسري.[45]

حيث أن أطر السياسات والآليات الناشئة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مثل إعلان كمبالا لعام 2019 بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة، وإعلان نيروبي لعام 2017 بشأن الحلول الدائمة للاجئين الصوماليين، وإعلان جيبوتي للمؤتمر الوزاري الإقليمي بشأن تعليم اللاجئين، تُظهر إمكانات وآفاق سلطة مستعدة للعب دور نشط في الاستجابة للهجرة القسرية. وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الاستفادة من دبلوماسيتها الإقليمية ونفوذها السياسي وقدرتها على حشد الدعم من الدول الأعضاء. كما تم الاعتراف بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في المنتدى العالمي للاجئين الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأصحاب المصلحة الآخرين في عام 2019 لدورها في دعم منتدى اللاجئين العالمي والمنتدى الشامل للاجئين والمنتدى العالمي للاجئين. ومع ذلك، هناك عدد من العقبات التي تشكل خطراً على تقويض جهود المنظمة، بما في ذلك طبيعة مشكلة اللاجئين، والقيود التي تفرضها الدول الأعضاء والحدود التي تفرضها الهيئة مثل التصريحات غير الملزمة قانوناً، وفجوات القدرات، وكون الهيئة جهة مشاورات محدودة لدول الأعضاء أكثر منها جهة منفذة. ومن المرجح ضعف نجاح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إذا لم تتم معالجة هذه العقبات.

أما فيما يتعلق بالاستجابات المحلية، فتتنوع من دولة إلى أخرى، حيث تحاول الحكومات بالتعاون مع الشركاء الدوليين إدارة الأزمات وفق إمكانياتها. في إثيوبيا، تحاول الحكومة تقديم بعض المساعدات للنازحين داخليًا، لكنها تواجه تحديات كبرى، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العرقية والصراعات الداخلية. أما في الصومال، فتعتمد الاستجابة على منظمات المجتمع المدني والدعم الدولي، حيث يتم تقديم المساعدات الطارئة للنازحين في مناطق مثل مقديشو وبيدوا، ولكن تظل هذه الجهود غير كافية بالنظر إلى حجم الأزمة. مثال على أبرز الاستجابات المحلية:

- جيبوتي[46]

مقر المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام 5 أبريل 2022

افتتحت حكومة جيبوتي والمنظمة الدولية للهجرة مرفقًا جديدًا في عاصمة جيبوتي لمقر المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث (ONARS) تحت إشراف وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن يعزز المكتب الجديد الدعم التشغيلي والمساعدة المقدمة من ONARS للاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الكوارث ، بما في ذلك المهاجرين ، في جميع أنحاء البلاد.

مكتب آلية التنسيق الوطنية للهجرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام 29 يوليو 2021

افتتحت حكومة جيبوتي مكتب آلية التنسيق الوطنية للهجرة. سيقوم هذا المكتب بتنسيق جميع قضايا الهجرة في جيبوتي وسيكون المحاور الرئيسي للشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

المرسوم رقم 2019-279 / PR / MI بإنشاء مكتب التنسيق الوطني للهجرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام 5 نوفمبر 2019

أنشئ مكتب التنسيق الوطني للهجرة داخل وزارة الداخلية لضمان التنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بالهجرة. ويتولى المنسّق الوطني دراسة الأولويات والتحديات والفرص المشتركة بشأن إدارة الهجرة في جيبوتي لكي يقترح على الحكومة التدابير المناسبة لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية بشأن الهجرة.

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام 5 يناير 2017